“La vita è azione ; ma solo la dignità è la chiave della vita, e l’onestà la prima qualità dell’ uomo politico.” Francesco De Sanctis

Francesco Saverio De Sanctis nacque duecento anni fa, il 27 marzo 1817, nell’Irpinia più interna e impervia, in un paesino di montagna chiamato Morra Irpino. Oggi quel paese si chiama Morra De Sanctis proprio in onore del morrese più illustre. Paese piccolo e sperduto ma non per questo derelitto e indifferente, visto come i moti rivoluzionari del 1820-21 videro diversi morresi combattere per la rivoluzione, tanto che re Ferdinando ne mandò otto (di morresi) in esilio, fra i quali due zii di Francesco De Sanctis e uno pure prete.

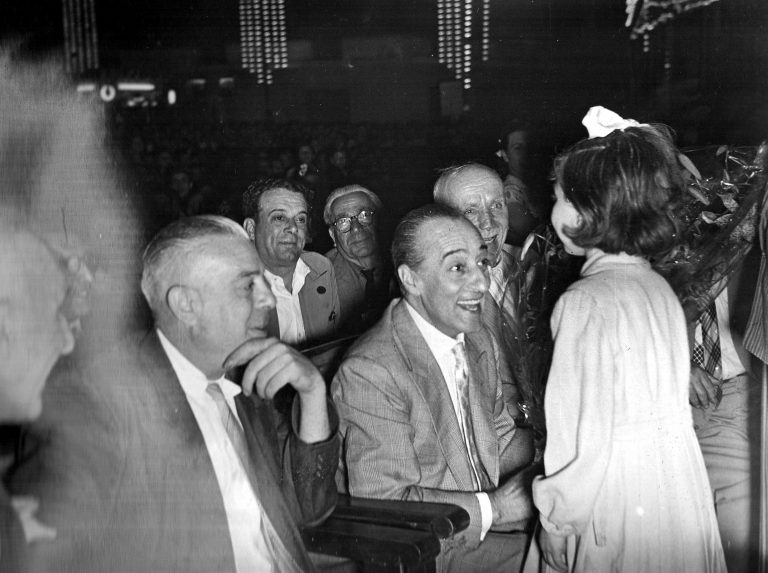

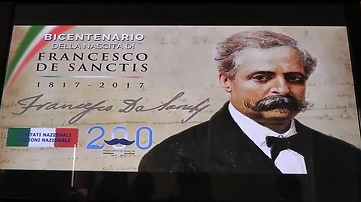

Il 27 marzo, nell’aula del Senato per l’occasione aperta agli studenti, Eugenio Scalfari ha dato inizio alle celebrazioni “desanctisiane” istituzionali con un’articolata ricostruzione dell’opera del grande studioso. Ricostruzione mirabile e appassionata ma con un errore (ininfluente) di distrazione: il novantatreenne Scalfari, infatti, fa dedicare “Il Principe” di Machiavelli, una delle opere più apprezzate dal politico e politologo De Sanctis, a Lorenzo de’ Medici (Lorenzo il Magnifico) mentre, in realtà, Machiavelli l’aveva dedicato a Lorenzo di Piero de’ Medici, nipote non molto degno di cotanto (magnifico) nonno.

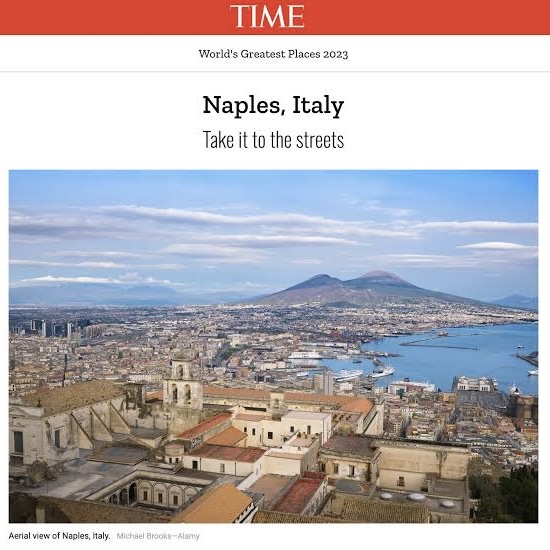

Il giovanissimo Francesco De Sanctis, di famiglia agraria piccolo borghese e di padre “dottore in utroque”, si trasferisce a Napoli all’età di nove anni per studiare alla scuola di uno zio prete; a Napoli qualche anno appresso frequenta la scuola di Basilio Puoti, maestro dei puristi e formalisti (parliamo di linguistica), forme che De Sanctis avrebbe poi elaborato in altro modo. A 22 anni De Sanctis, già molto apprezzato negli ambienti della linguistica e della critica letteraria, fonda una propria scuola e viene anche nominato professore presso il prestigioso collegio militare della Nunziatella.

Nel 1848 il trentunenne professor De Sanctis partecipa, coinvolgendo anche i suoi allievi, all’insurrezione napoletana, episodio cruciale di quel ’48 e della storia italiana. La rivoluzione però fallisce e il professore nel 1850 viene imprigionato a Castel dell’Ovo; la cella del Maschio Angioino è fredda e angusta, ma non impedisce al professore a riposo forzato di studiare la lingua tedesca e di approfondire i testi di Hegel, lettura fondamentale per la formazione del pensiero filosofico, politico e letterario del nostro. Dopo due anni e mezzo di carcere, il professore viene imbarcato per essere deportato, senza processo, in America. Giunto al porto di Malta per lo scalo previsto, riesce a eludere la solita allegra sorveglianza delle guardie borboniche (pagate per farlo scappare?) e a scomparire per dirigersi verso Torino, rifugio comune di tanti perseguitati politici del tempo. Nel decennio di preparazione all’Unità d’Italia De Sanctis, dopo una parentesi di due mesi presso un collegio femminile di Torino e un’intensa attività giornalistico/letteraria, viene chiamato a insegnare letteratura italiana al Politecnico di Zurigo, il cui rettore è rimasto colpito e affascinato dalle conferenze che De Sanctis tiene su Dante Alighieri. A Zurigo il professore insegna per quattro anni, approfondendo inoltre gli studi su Dante e Petrarca.

Quando Garibaldi fa la spedizione dei mille il professore De Sanctis segue ansiosamente la vicenda e, a vittoria arrisa alle camice rosse, finalmente può ritornare a Napoli e ad Avellino, e proprio di Avellino Garibaldi lo nomina governatore. Ancora oggi un bel ritratto di De Sanctis (che doveva essere un pezzo d’uomo…) campeggia nella sala consiliare del palazzo della Provincia di Avellino, con la didascalia frettolosa che dice “Primo governatore della Provincia di Avellino”. Nello stesso anno (1860) il professore conosce Giuseppe Mazzini e aderisce al Partito d’Azione, quella “azione” intesa come partecipazione quotidiana all’attività politica e che è necessaria per cambiare il mondo (“Il mondo non viene cambiato dai libri, ma quando i libri entrano dentro di noi”). Così De Sanctis è di volta in volta educatore, scrittore, storico, cattedratico, cospiratore, giornalista, politico, massone, uomo di Stato. “La mia mente tira al concreto”, suole ripetere.

Nel 1861 viene eletto deputato e ricopre l’incarico di ministro della Pubblica Istruzione per un anno, dal marzo 1861 a quello del 1862, durante i governi Cavour e Ricasoli. Nel 1862 si unisce a Luigi Settembrini, “quarantottino” napoletano già imprigionato nel durissimo carcere di Montefusco, e insieme fondano il giornale “L’Italia”, portatore di istanze di radicale opposizione costituzionale al governo in carica, e che al tempo i commentatori definiscono di “sinistra moderata”…

Il professore, fra alterne fortune politico/elettorali, è ministro della Pubblica Istruzione altre due volte, nel 1878 e nel biennio 1879-1881. Nonostante una grave malattia agli occhi, viene rieletto deputato nel 1882. Nell’anno seguente, il 29 di dicembre, muore a Napoli all’età di 66 anni.

Francesco De Sanctis è l’autore della monumentale “Storia della Letteratura Italiana”, pubblicata a Napoli nel 1870-1871, contemporaneamente storia della vita civile, culturale e spirituale dell’Italia e dei suoi protagonisti storico/letterari. Non un manuale, bensì una sorta di lungo romanzo della storia della letteratura italiana narrato dai protagonisti della storia della letteratura italiana, scritto in coltissimo stile senza mai cadere nella pedanteria e nella ridondanza. Secondo molti critici la Storia della letteratura è il capolavoro della storiografia letteraria del romanticismo italiano ed europeo. De Sanctis, patriota del Risorgimento, scrive una storia politica dell’Italia cercando nella letteratura quegli scrittori che avessero anticipato e sostenuto l’ideale di un’Italia unita, rifiutando barocchismi seicenteschi e meri letterati. De Sanctis teorizza e cerca di realizzare i nessi contenuto-forma, uomo-poeta, vita-cultura, per cui l’essenza dell’arte è la forma ma tra contenuto e forma non esiste dissociazione né contrapposizione, essendo l’una nell’altra a formare nell’opera d’arte “non un’idea ma una cosa”. Lo spiega meglio il professore stesso in un noto passo della “Storia della letteratura”: “Se il contenuto, bello, importante, è rimasto inoperoso o fiacco o guasto nella mente dell’artista, se non ha avuto sufficiente virtù generativa, e si rivela debole o falso o viziato nella forma, a che vale cantarmi le sue lodi? In questo caso, il contenuto può essere importante in sé stesso; ma, come letteratura o come arte, non ha valore. E, per contrario, il contenuto può essere immorale, o assurdo, o falso, o frivolo; ma, se in certi tempi e in certe circostanze ha operato potentemente nel cervello dell’artista ed è diventato una forma, quel contenuto è immortale. Gli dei d’Omero sono morti: l’Iliade è rimasta. Può morire l’Italia ed ogni memoria di guelfi e ghibellini: rimarrà la Divina Commedia. Il contenuto è sottoposto a tutte le vicende della storia: nasce e muore: la forma è immortale”.

De Sanctis credeva nell’indipendenza dell’arte e dell’artista, perché senza indipendenza nessuna estetica sarebbe possibile, ma nemmeno accettava il principio de “l’arte per l’arte” in quanto facile separatore dell’artista dall’uomo e dalla vita, fino all’inconsistenza di un’arte ridotta a mero esercizio di stile.

Qualche anno prima della “Storia della letteratura” erano stati pubblicati i “Saggi Critici”, scritti nel periodo zurighese, e “Il saggio critico sul Petrarca”. Più tardi videro la luce altri saggi, su Foscolo e su Parini, ma anche su Guicciardini, Schopenhauer, Manzoni e Leopardi, insieme ad altri raccolti nei “Nuovi saggi critici” del 1872.

Nel 1876 De Sanctis scrive “Un viaggio elettorale”, diario del viaggio elettorale compiuto per le elezioni politiche del 1875 attraverso quello che l’autore definisce il suo “collegio naturale”, quello del mitico paese di Lacedonia, incastonato fra Bisaccia “la gentile”, Calitri “la nebbiosa” e Andretta “la cavillosa”. Godibile resoconto di viaggio, approfondita indagine socio/politica, ricerca antropologica, appassionante romanzo d’avventura e primo manifesto di meridionalismo, “viaggio elettorale” meriterebbe di essere letto nelle scuole, almeno in quelle del Sud.

Don Michele Capozzi è la sagoma del notabile politicante di provincia, un po’ losco e un po’ filantropo, e che è il principale sostenitore di De Sanctis nel ballottaggio all’uninominale delle elezioni politiche. Ballottaggio che De Sanctis vince contro il cavaliere avvocato Serafino Soldi, esponente della Sinistra Storica, partito che il professore chiama sarcasticamente “partito omnibus: insieme conservatore, progressista, radicale, democratico, liberale, autoritario” (un po’ come l’odierno PD…). Ma quella di De Sanctis è una vittoria risicata (venti voti di differenza), all’esito di un ballottaggio che in realtà accetta di rifare, sulla scorta di un reclamo peraltro infondato dell’avversario, dopo averlo già vinto con largo margine la prima volta. Come scriveva Giovanni Spadolini, appassionato studioso del Risorgimento e direttore di “Nuova Antologia” (la rivista che al tempo aveva pubblicato “I saggi critici” di De Sanctis), dignità e orgoglio sono le motivazioni che spingono De Sanctis ad affrontare di nuovo il ballottaggio, coll’intento di spazzar via camarille e intrighi municipali, per moralizzare la politica e offrirsi alla sua gente come uomo al di sopra delle parti e nel superiore interesse nazionale. Sempre coerente con sé stesso e con la sua idea di impegno politico inscindibile dall’impegno morale, De Sanctis in seguito aderirà alla Sinistra Storica proprio per poter incidere nella realtà (e nella sinistra).

Viaggio elettorale, lungi dall’essere un libro di politica, è un mirabile affresco insieme letterario, sociologico e antropologico del sud-Italia dell’entroterra (la zona è quella compresa fra Irpinia, Lucania e Puglia), formato da paesi e paesini abbarbicati sui monti, d’inverno sommersi dalla pioggia, dalla neve e dal fango, nascosti dalla nebbia e battuti da un vento gelido; in ogni stagione angustiati da atavici problemi di arretratezza, dominati da satrapi e tirannelli di provincia che di trasformismo in trasformismo ancora decidono per tutti. De Sanctis, nonostante la sua impietosa narrazione del contesto sociale, non cede alla rassegnazione, non anticipa la conclusione gattopardesca del “tutto cambi affinché nulla cambi” del Tancredi Falconieri di Tomasi di Lampedusa; De Sanctis non rimpiange mai il vecchio regno e il vecchio governo e anzi scrive che “coi nuovi tempi è sorta in Morra una gagliarda vita municipale, e in decennio si è fatto più che in qualche secolo”. Ma proprio perché animato da rivoluzionaria fiducia nel futuro, non può esimersi dalla denuncia: “Ma non posso dire che una vera vita civile sia iniziata. Veggo ancora per quelle vie venirmi tra gambe, come cani vaganti, una turba di monelli, cenciosi e oziosi, e mi addoloro che non ci sia ancora un asilo d’infanzia. Non veggo sanata la vecchia piaga dell’usura (…) Veggo più gelosia gli uni degli altri che fraterno aiuto, e nessun centro di vita comune, nessun segno di associazione. Resiste ancora l’antica barriera di sdegni e sospetti tra galantuomini e contadini, e poco si dà all’istruzione e nulla all’educazione.” Fino a sfogarsi in un crudo giudizio morale: “E non è meraviglia che le ore tolte agli utili esercizi sieno aggiunte alle orgie, e che intere famiglie sieno spiantate per i cannaroni.” Intere famiglie spiantate per i cannaroni è un’espressione clamorosamente gergale, storicamente incontestabile, proprio a voler dare la consistenza di un diffuso disagio (la fame) che anche il nuovo governo non è riuscito a debellare.

De Sanctis, come ovvio che sia, nel capitolo dedicato a Morra suo paese natale si abbandona anche ai ricordi, alle reminiscenze d’infanzia, agli anni in cui lo chiamavano Ciccillo. Ricorda luoghi, avvenimenti e persone ma non sconfina nel sentimentalismo, mantenendo il piglio dell’indagatore sociale a tratti anche nostalgico ma non per questo meno critico. Un occhio inflessibile e una penna alacre a illustrare un mondo antico, arcaico, ma che sta provando a progredire.

Una sana lettura di “Un viaggio elettorale” è vivamente consigliata a chi voglia conoscere e capire il Sud post-unitario, e pure quello di oggi.