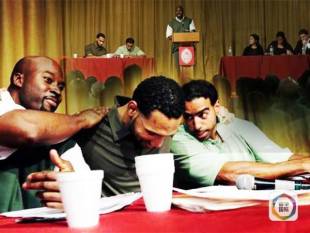

La vicenda non è recentissima ma ancora di attualità, conservando tanti aspetti significativi per il mondo del carcere e delle misure e strumenti alternativi alla volontaria perdita per sentenza delle chiavi della cella. Il fatto che la vicenda riguardi un penitenziario americano, uno di quelli lindi e metallici come il cinema ci ha abituati a vedere, non può che aumentare il carico misto di americana verità e di americanissima retorica (è il caso di dire) che la vicenda racchiude. La notizia, che forse è più notizia per noi europei che per gli americani stessi, riguarda il penitenziario di Eastern New York. Un carcere di massima sicurezza, dove “massima sicurezza” si sostanzia nell’accezione yankee dell’espressione, in cui rientrano regole di vita rigidissime e sistemi di recupero che, ove si venga ammessi, diventano scuole di pensiero e di condotta per i detenuti. Del resto sono gli Stati Uniti, il Paese che, si dice, almeno una grande possibilità nella vita dovrebbe darla a tutti. Anche a soggetti condannati per reati molto gravi, seppur ancora giovani e quindi meno complicatamente “correggibili”. Tre uomini, ovviamente neri di pelle come quasi tutti gli ospiti della Giustizia statunitense, ammessi ad un particolare programma di recupero carcerario messo a punto dal Bard College (Università di Arti Liberali nello Stato di New York) e detto “Bard Prison Initiative”, un esperimento pedagogico finalizzato a educare e istruire galeotti pericolosi e rinchiusi in carceri inflessibili. Potendo disporre della non disprezzabile somma di due milione di dollari, elargiti dalla “Fondazione Ford” per il bene del Paese altresì per il bene fiscale dell’azienda, alcuni professori del Bard College sono stati incaricati di reclutare detenuti disponibili a entrare nel programma e a rifarsi un curriculum studiorum. Dei circa trecento ammessi al programma, tre (i più brillanti) sono stati selezionati per sfidare tre (brillanti) studenti di Harvard in un gioco di pensiero e di dialettica; un gioco, un addestramento democratico tipicamente americano che, mutuato e praticato dentro l’”american way of politics”, diventa poi decisivo per convincere il pubblico (televisivo) e arruffianarsi l’elettorato. Sono i tornei di retorica, molto diffusi nei college USA e più in generale nei Paesi di tradizione anglosassone, dibattiti pubblici in cui due fazioni si confrontano su un argomento cercando convincere una giuria apposita sulla maggiore coerenza delle proprie tesi. Insomma, un mix di americanismo e (antico) grecismo che se non altro serve ad educare le capocce dei cittadini al dibattito e al confronto paritario, al netto del rischio (sempre presente) di un confronto fasullo all’origine allorché basato su due o più tesi egualmente falsificabili (ma negli States un vincitore deve comunque venir fuori…), come Noam Chomsky, forse il maggiore studioso di manipolazioni (leggasi balle) ideologico/governative, spiega nei suoi libri sulla politica (imperialista) americana. Su tali tornei di parola, qualche anno fa Denzel Washington ci ha fatto un film di successo intitolato “The Great Debaters”, narrante la storia di Melvin Beaunorus Tolson, professore del Wiley College (Texas) che negli anni ‘30 organizzò la sua squadra di dibattito formata da studenti afroamericani decisi a demolire le motivazioni della discriminazione razziale al tempo imperante. Fino a sconfiggere in finale la boriosa squadra di Harvard (ancora Harvard, una sorta di Juventus della specialità) campione in carica e formata dalla bianchissima creme de la creme della più prestigiosa università del Paese. In realtà, nella realtà storica, la finale non fu contro Harvard bensì contro l’università della California, ma questi sono dettagli. Il fatto vero è che la squadra del professor Tolson risultò più convincente degli avversari sull’argomento e contribuì a rendere almeno il mondo accademico americano più aperto all’integrazione. Oggi, ottant’anni dopo quel fatto, la squadra che ha sconfitto Harvard/Juventus non è composta da studenti giovanissimi e promettenti ma da carcerati decisamente “fuori corso”, tre ragazzoni più o meno trentenni a cui è stato chiesto di argomentare una posizione rispetto all’accoglienza di immigrati e figli di immigrati privi di regolari documenti nelle scuole pubbliche. Ai loro avversari, gli “harvadiani” appunto, il regolamento richiedeva più di confutare le tesi avanzate dai detenuti che non contrapporre tesi proprie, eppure i tre studenti dell’università dei premi Nobel non sono riusciti. Infatti, laddove non reggevano il confronto per capacità dialettiche, cultura e letture, i detenuti la buttavano su un terreno sconosciuto ai “fighetti” di Harvard: l’esperienza di vita. Facendo delle proprie vite prova empirica delle tesi sostenute, il trio del Bard College ha convinto la giuria di un fatto soprattutto: essendo le scuole pubbliche dei bassifondi abbandonate al loro destino di degrado e di illegalità diffusa, meglio sarebbe non consentirne l’accesso agli immigrati irregolari. In questo modo si potrebbero spingere le organizzazioni di volontariato a prendersi cura dei ragazzi, sottraendoli alla inutile (e spesso dannosa) scuola pubblica americana in favore di luoghi realmente educativi e stimolanti. Una tesi sorprendente, forse poco progressista, ma che ha avuto la meglio. Quelli di Harvard hanno ammesso l’incapacità di trovare debolezze nella proposta dei detenuti dicendosi addirittura orgogliosi di avere perso la sfida contro la squadra della Bard. Prima dei cervelli di Harvard, i tre galeotti avevano battuto in un’altra “amichevole” la squadra dei cadetti di West Point, altro orgoglio a stelle e strisce, e altro crogiolo di classe dirigente. Come se di vittoria in vittoria “i tre dell’ave Maria” fossero avviati a sfatare ogni mito dell’american excellenze. Quando si dice il potere della parola. Tutto molto americano.

Ora, l’aspetto socialmente importante della vittoria del terzetto dei detenuti, al di là dell’arte della retorica, va individuato nel significato che tale vittoria può e deve avere nelle vite di tutti i detenuti partecipanti al “Bard Prison Initiative” e più in generale di tutti i detenuti che in carcere decidono di studiare e di migliorare le proprie capacità di pensiero. In tal senso le statistiche (americane ma anche italiane) non possono ingannare: chi in carcere studia e consegue un diploma di scuola o una laurea, molto difficilmente in carcere ci ritorna. Ci torna invece quasi sicuramente chi in carcere impara solo a perfezionarsi come criminale, subendo passivamente influssi e “maestri” carcerari come i bambini fanno con i genitori. Il direttore del programma Bard Prison, ad esempio, fa notare come quasi tutti i partecipanti al programma abbiano trovato lavoro al di fuori del carcere, e quindi come le loro prospettive di vita e la vita stessa siano radicalmente cambiate rispetto alla precedente versione.

Anche in Italia ci sarebbe bisogno di programmi di recupero non di facciata per i detenuti; programmi seri, finanziati da soldi veri, organizzati per cristiani intenzionati a cambiare se stessi e a dare un colore diverso al proprio futuro. Programmi in certo senso condizionanti la vitaccia dei detenuti non solo all’interno del carcere (con la solita minaccia di espulsione dal programma in caso di condotta non idonea), ma condizionanti la prospettiva di una vita diversa alla fine della pena grazie proprio a quel programma. La prospettiva di non sentirsi per sempre esclusi dalla “società normale” e di essere entrati per sempre nella “società criminale”, magari solo per aver commesso un furtarello o anche un reato più pesante. Programmi che mettano i detenuti nelle condizioni di dare un calcio alla classica “profezia che si autoadempie”, per chi mastica sociologia.

Prima però, e necessariamente, in Italia si dovrebbe lavorare per ridurre lo squallore fisico degli istituti di pena, una questione di cui ogni tanto si parla ma che nessun governo del fare e/o del promettere vuol davvero considerare.