La morte è il grande tabù della modernità, il rimorso per eccellenza, quasi si volesse esorcizzare questo evento naturale.

Nell’età della tecnica e della produttività, dell’efficientismo e della felicità del consumo, l’atto finale della nostra vita è bandito, escluso, negato: in questo contesto fa piacere pensare che sia un poeta a dare voce ai morti e quindi alla morte, rendendola meno spaventosa.

Un poeta che non dà la parola a re, papi, potenti insomma, ma fa parlare in versi il matto, il blasfemo; tutto ciò ci avvicina al bello, ossia alla poesia e ci rende degni di essa, perché ognuno può rivedersi in queste biografie così vere, può sentirsi cantato da versi e credere che si possa restituire un senso alla vita. Si, perché in fondo la tragedia dell’uomo è impiegare l’esistenza alla ricerca di un senso evocato e invocato, ma poi sopraggiunge la morte che è l’implosione di ogni senso. Un epitaffio è l’estremo tentativo di consegnare la nostra vita a una significanza, a uno scopo, di far si che la nostra piccola biografia abbia valore.

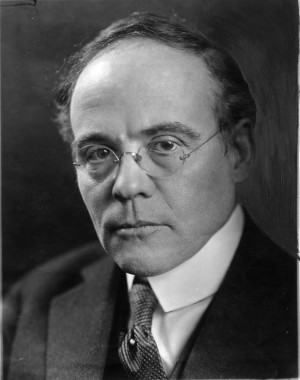

La poesia di Edgar Lee Masters non cerca scorciatoie, punta dritta al bersaglio grosso, bracca la verità per farla sua nel lirismo di quegli epitaffi assunti alla mobilità del verso. L’Antologia di Spoon River non è solo poesia, non è prosa, non è catalogabile in genere letterario. Essa è tutte le cose insieme perché è la vita.

La vita di una piccola comunità di tanti individui che assomiglia alle nostre vite, piene di contraddizioni, passioni, rimpianti, delusioni, dolori.

Uno scorrere di giorni, mesi ed anni contrapposto ad un tempo e ad un mondo indifferenti, al flusso di vita e di destini che nel loro avvicendarsi e nel loro passaggio ricordano un fiume, Spoon, che scorre senza sosta come i giorni, come la vita appunto.

Immaginiamo cosa succederebbe se a dar voce a queste anime fosse una compagnia di valenti attori capitanati da una straordinaria regista, Monica Varriale (oltre che donna meravigliosa), che per l’occasione decide di portare in scena un adattamento dell’Antologia di Spoon River, reso possibile grazie alla poliedricità di Davide Rossetti (il quale, oltre ad aver curato l’adattamento dell’opera, veste i panni di Fallas, il Procuratore di Stato).

Conosciamo meglio due dei protagonisti dello spettacolo, la regista (che interpreta anche il ruolo della signora Purkapile) e Salvatore Amabile (che ha indossato i panni di John Ballard, della signora Sibley e di Cassadra, durante il monologo finale), grazie ad un’intervista che gentilmente hanno voluto concedermi:

- “Masters descrivendo il microcosmo di una piccola cittadina ha cercato di analizzare la vita umana, lo stato angoscioso dell’uomo e le miserie in cui si dibatte, in un rosario di dolori, amori, rimpianti, emozioni forti che rendono i suoi personaggi vivi e vegeti, a dispetto della morte. Una commedia umana, amara e dura, come le verità che svela, una metafora, come quella dantesca, sulla società americana, il mondo moderno ma anche e soprattutto la fotografia impietosa della condizione umana. Poesia e versi liberi per sgombrare la realtà da ogni finzione, e rendere “Liberatoria” la morte. Credete, come Cesare Pavese, che ognuno di noi possa trovare tra quelle anime se stesso, perché ogni verso “E’ vasto di esperienze”, che ognuno abbia la sua passionale confessione”?

Monica :”Io credo in questa affermazione, altrimenti non avrei deciso di avventurarmi in un percorso così audace, un teatro diverso rispetto a quello che di solito si è abituati a vedere; riconosco la grandezza dell’opera portata in scena proprio nel mettere a nudo anime alleggerite dal peso e dal corpo, capaci di esternare quelle passioni nel bene come nel male, quasi fosse un riscatto di una vita vissuta commettendo errori. La nostra intenzione è far si che ognuno di loro riesca a dare un messaggio al pubblico, al pari di una trasposizione, un inverso, come se le anime che si trovano sul palco fossero degli esseri viventi, e come se il pubblico diventasse un pubblico di anime. Uno degli insegnamenti che ci auguriamo possa giungere alla platea è che sono ancora in tempo per redimersi, correggere il tiro, capire ciò che può esserci di sbagliato in un atteggiamento, e tentare di porvi rimedio; ciò è possibile hic et nunc, su questa terra. Tengo inoltre a dirti che la scelta dei testi non è stata casuale, bensì mirata, spinta sia da ciò che poteva piacerci, sia da ciò che poteva piacere agli attori: ognuno ha potuto selezionare il testo che più sentiva appartenergli, in cui si riconosceva maggiormente o che poteva esternare meglio; non si tratta di una semplice declamazione di un epitaffio, è una vera e propria interpretazione, e per molti è più vicina alla propria anima“.

- “Masters ha il merito di aver riscoperto le vite semplici di coloro che erano celati, resi invisibili dal mito americano. Egli ci apre le porte di un piccolo villaggio attraversato da un fiume, uno qualunque, nella sterminata geografia dell’America. Duecentoquaranta voci provenienti da un piccolo cimitero: George Gray che si interroga sul senso della vita e sa che può condurre alla follia, affermando che bisogna imparare ad impostare la propria vita in modo che essa abbia un senso, perché una vita senza senso è il continuo desiderio di cose che non si possono avere, una barca che vuole andare per mare ma che comunque lo teme, William ed Emily che accostano la morte all’amore, perché tra gli spiriti c’è unisono, il giudice, il blasfemo, il medico che amava i poveri e tanti altri. Masters, il poeta capace di rendere lirici gli epitaffi, riscopre l’uomo medio che le luci sfavillanti della grandeur americana avevano nascosto e smaschera i falsi miti del capitalismo, dell’utilitarismo, della felicità yenkee, dando un grosso colpo al sogno americano che non contempla la miseria, l’ingiustizia sociale, il disagio di chi vive ai margini. Siete d’accordo con questa denuncia di colui che Ezra Pound definì “Poeta robusto?”

Salvatore :”In parte condivido questa denuncia, in parte porto a cadere quanto da te affermato: se volessimo tracciare un parallelismo nostrano della nostra la nostra società europea e dell’ante litteram rispetto a determinati discorsi quali il capitalismo, di Marx e quello che poi è stato in divenire il pilastro del folklore e dello statismo americano, possiamo dire che Lee Masters non ha scoperto nulla di rivoluzionario; non dimentichiamo la penna di Alexandre Dumas, che con “La signora delle camelie” non ha scritto nulla di diverso rispetto all’autore di questa Antologia meravigliosa, portando alla ribalta la vita di una prostituta e rendendola una santa, che attraverso le note liriche di Giuseppe Verdi è diventata Violetta Valéry ne “La Traviata”; pertanto, la lente e la sensibilità rispetto a questo autore, che io condivido in pieno, è stata quella di spostare una luce e mettere a fuoco le caratteristiche umane del vivere quotidiano, e soprattutto dell’agire all’interno di uno Stato con etnocentrismo (perché tutti quanti noi siamo in divenire rispetto all’essere, muovendoci in un’unica direzione, che consiste nell’andare avanti, pur essendo tutti bersagliati da ciò che ci viene dall’alto). All’interno dell’Antologia ritroviamo personaggi condizionati, tra i quali il dottore, il blasfemo, il malatino… Arrivati al punto di rottura tra la vita e la morte, essi vivono in un limbo, quello che noi abbiamo creato sul palco; loro porteranno in eterno, con un moto perpetuo, le proprie ragioni, per scusarsi di un qualche cosa che hanno compiuto in vita. Ad esempio la prostituta presente nell’Antologia, Aner Clute, alla fine dirà :”Se tutti quanti noi chiamiamo ladro il ragazzino che ruba per fame una mela, quel ragazzino sarà ladro a vita”; con tale citazione voglio affermare che tutti quanti noi siamo visti in un modo, è come agiamo (ma nessuno lo saprà fino alla fine dei nostri giorni) che ci porterà di fronte ad un giudizio, al di sopra del capitalismo, del sogno americano, che lascia e richiude in un limbo, ovvero quello dell’agire. Ho nominato prima “La Traviata”: Violetta Valéry, originariamente Marie Duplessis, è stata la Margherita Gautier di Alexandre Dumas; costei e la Violetta Valéry di Verdi, pur essendo prostitute, sono state le ancelle dell’amore universale, perché hanno amato con il cuore, spogliandosi delle vesti che possedevano, e non perché fossero prostitute, ma perché gli altri le concepivano in tal modo. Dicasi lo stesso per il malatino, e nel cuore del malatino chi gli dice che egli non è un eroe? La celebre frase “Se l’inverno dicesse ho la primavera nel cuore, chi gli crederebbe? Alla fine è un cerchio di peregrinare, di anime, di evoluzioni ed involuzioni, date al caso e alla sostanza di come si è”:

- “Come mai la scelta del monologo di Cassandra a chiosa dello spettacolo?“

Salvatore :”La scelta del monologo di Cassandra è dipesa da me: Cassandra è la folle, la visionaria; se si conosce la sua storia si sa che ella è stata adulata e corteggiata per tutta la sua vita da Apollo, e come tutte le grandi donne belle (è il fumo negli occhi che si da alla visione del femminismo), quando costei fa capolino con il suo vivere, il suo volere, il suo agire, viene punita. Si pensi anche alla Sibilla Cumana; la Sibilla disse, in maniera anche un pò elementare :”Voglio essere bella per sempre”, prendendo il pugno di granelli che aveva tra le mani di sabbia. Dimenticò però di chiedere di preservare la giovinezza, diventando una flebile voce; stessa sorte toccò a Cassandra, in possesso del dono della chiaroveggenza: ella prevedeva. Nel momento in cui rifiutò Apollo, egli si vendicò, stabilendo che sarebbe rimasta per sempre bella e profetessa, ma nessuno le avrebbe mai creduto. Ho scelto la chiusura di Cassandra che si estrapola dal contesto ma lo rispecchia in pieno: in alcuni versi, soprattutto in quelli finali del monologo, ella dice : “È andata come dicevo io. Solo che non ne viene nulla. E questa è la mia veste bruciacchiata. E questo è il mio ciarpame di profeta. E questo è il mio viso stravolto. Un viso che non sapeva di poter essere bello”. La profetessa ammette di aver sempre detto la verità, ma di non essere mai stata ascoltata, di essersi posta al di sopra dell’essere umano in quanto tramite; nessuno aveva voluto ascoltarla, pur avendo lei amato gli uomini, consigliandoli, dunque lei restava una voce nell’etere; una delle sconfitte più grandi, il non essere ascoltati, perché essere ascoltati quando si ha una visione nitida di ciò che potrebbe accadere, equivale a commettere meno fatiche, e soprattutto i popoli andrebbero verso un miglioramento, che non è un miglioramento societario, bensì anche interiore. Cassandra dice :”In mia presenza la gente si interrompeva”, e perché si interrompeva? Accadeva in quanto ciò che diceva non veniva ascoltato!“.

Monica :”Cassandra spesso sapeva di dire la verità, ecco perché era temuta“.

Salvatore :”Nel momento in cui predisse la guerra di Troia dal popolo avversario nessuno le credette, perché csembrava un qualcosa di inverosimile“.

Monica :”E’ un pò ciò che ti dicevo prima, ossia ci piacerebbe che arrivasse il messaggio che vi è una possibilità per salvarci, dunque di racchiudere in Cassandra (sebbene inascoltata) tutti gli insegnamenti che danno le anime“.

Salvatore :”E soprattutto quando Cassandra parla di città sotto le ceneri, decaduta, e dice “E’ andata come dicevo io… “Questa ragione non mi da soddisfazione, lo sapevo sempre e solo io”, che sembra avere un transfert. La società non capiva perché il malatino si sentisse escluso nella sua diversità, schernito e deriso, perché Aner Clute facesse la prostituta, mentre Cassandra li ha compresi in quanto figli suoi, anch’essi inascoltati“.

- Edgar Lee Masters e la sua grande intuizione, forse ispirata dalla lettura di epigrammi greci e dalla commedia dantesca, ci accompagna in un viaggio unico ed affascinante in cui i morti parlano senza reticenze o maschere perché liberi dalla schiavitù delle convenzioni e dalle ipocrisie di facciata. La sua è una commedia umana, troppo umana direbbe Nietzsche, in cui il verso si mischia alla prosa e diventa strumento di riflessione sulla sconfitta dell’uomo. La morte si mischia alla vita, ne è solo anticipazione, l’amore esce fuori sublime nel malato di cuore che sacrifica la vita per un solo attimo di felicità che diviene eterno :”Mentre la baciavo con l’anima sulle labbra, l’anima d’improvviso mi fuggì”; non è possibile non amare simili versi di una poesia nuova, forte, piena di “Spleen” che ci rivela, come solo la letteratura sa fare, quello che c’è da sapere sulla vita: ipocrisia, inganni, rancori ma anche speranze, amori, sogni di uomini e donne a cui la società nega qualsiasi identità o riconoscimento. Sono persone simili a noi, non possiamo non riconoscerci in loro. La poesia a mio parere può salvare il mondo dalle sue brutture perché risiede nella bellezza. La poesia è una menzogna per Nietzsche, ma è la “Illusione senza la quale è impossibile vivere”. Platone affermava che “I poeti mentono molto”, ma Leopardi, il grande, piccolo poeta marchigiano disse (come Nietzsche) che “Non può esserci vita senza poesia”, in quanto il mondo è crudele e noi abbiamo bisogno della menzogna per sopravvivere. Tornando a Masters, uno dei personaggi della sua Antologia rimane incantato nell’ascoltare una grande ombra che canta le lodi di una certa Beatrice. Il cerchio si chiude. Un poeta racconta un uomo che parla di un poeta che a sua volta parla di una donna. La poesia invoca se stessa, si innalza in una struttura immortale e rigenerante. Ci ha salvato ancora una volta. Siete d’accordo?

Monica :”Poni questa domanda ad una romantica di base: questi epitaffi non hanno la forma della poesia classica, non c’è rima, non c’è una metrica precisa, anzi volontariamente esistono delle pause in momenti in cui il principio della poesia non le vorrebbe, proprio per renderle più realistiche possibili, affinché non siano semplicemente versi, bensì che possano giungere più dirette possibili. L’idea che è giunta a me nel leggerle è che non c’è rammarico della morte, poiché queste anime hanno perso il bene più prezioso, quindi non hanno null’altro da perdere: possono parlare, scevri di qualunque tipo di peso, ed in molti di loro non c’è neppure nostalgia per una vita vissuta, nel senso che la loro nuova dimensione o qualunque altra realtà indipendente dal credo o dalla religione sarà di certo migliore rispetto a quella vissuta sulla terra, in cui il malessere spesso lo portiamo dentro e non possiamo esternarlo, per necessità, per educazione, sentendoci ingabbiati molto di più di quanto ci sentiremmo altrove, in piena libertà.

Cesare Pavese fu il primo in Italia a scoprire Edgar Lee Masters e Fernanda Pivano si occupò della traduzione.

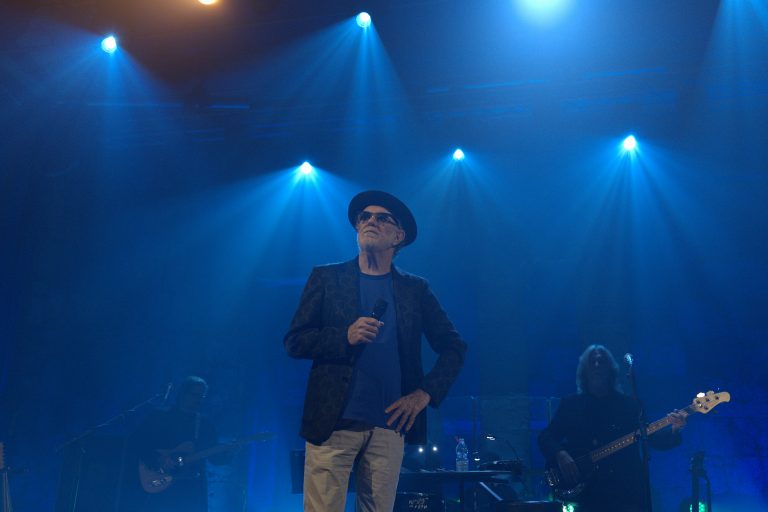

Pavese, il primo scrittore moderno che l’Italia abbia avuto, cercò di far uscire la cultura italiana dal provincialismo cui il regime fascista l’aveva relegata, forzando il divieto autarchico di non poter fruire di tutto ciò che era americano. Egli capì che si trattava di un poema “Essenzialmente moderno“, del bisogno individuale e collettivo. Anni dopo sarà un poeta in musica, Fabrizio De André, a scrivere nove canzoni ispirate all’opera di Masters. Attraverso quelle note prima ancora che leggendo l’opera, io arrivai a Spoon River e conobbi quella sofferenza e quelle verità che nessun bianco sepolcro celò mai. Anche la musica può condurci in alto, farci entrare nei meandri del lirismo e del bello e farci capire con George Gray che “Bisogna alzare le vele e prendere i venti del destino, dovunque spingano la barca…”.

E comprendere la grande lezione di Edgar Lee Masters: i suoi morti viventi non raccontano, come pura biografia, quello che sono stati (Non solo, ma quello che avrebbero voluto essere). Non c’è più speranza, non vi è redenzione, bensì solo il buio del rimpianto e della sconfitta.