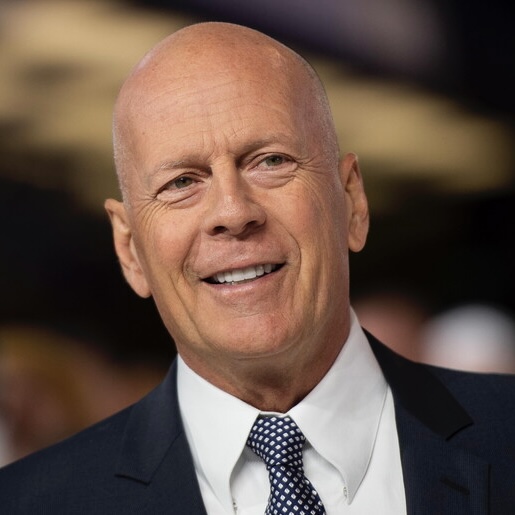

Francesco Rosi si è spento a 92 anni a Roma. Napoli perde un altro dei suoi punti di riferimento.

Francesco Rosi si è spento a 92 anni a Roma. Napoli perde un altro dei suoi punti di riferimento.

È difficile riassumere il percorso di questo regista e sceneggiatore che con la sua opera ha influito molto sulla storia del cinema.

Nato a Napoli il 15 novembre del 1922, dopo il liceo, dove conobbe Giorgio Napolitano, e la facoltà di giurisprudenza, iniziò a lavorare con Radio Napoli, dove conobbe Raffaele La Capria, Aldo Giuffrè e Giuseppe Patroni Griffi con cui ha stretto amicizia e ha collaborato anche successivamente. Negli anni ’40 fu aiuto regista di Luchino Visconti (come in “la terra trema” del 1948 e in “Senso” del 1953), e poi sceneggiatore (Bellissima, 1951 e Processo alla città, 1952), ma solo verso la fine degli anni ’50 iniziò la carriera da regista: il suo primo lungometraggio era intitolato “La sfida” (1958), con soggetto e sceneggiatura di Suso Cecchi d’Amico, ben accolto da critica e dal pubblico e, successivamente, “I magliari” (1959) dove dirigeva Alberto Sordi.

Ma sono i film d’inchiesta i suoi lavori più riconosciuti e apprezzati come “Salvatore Giuliano” (1962) dove con una originale tecnica narrativa Rosi ripercorreva la vita del malavitoso siciliano, includendo anche il tragico capitolo della prima strage dell’Italia repubblicana, quella di Portella della Ginestra nel 1947. Poi, arrivò “Le mani sulla città” (1963) in cui racconta l’intreccio di politica e malaffare nelle speculazioni edilizie di quegli anni a Napoli. Il film gli valse il Leone d’oro per il miglior film alla mostra cinematografica di Venezia.

Tornò al cinema d’inchiesta con “Il caso Mattei” (1972) dopo aver girato “Il momento della verità” (1965), storia ambientata in Spagna, “C’era una volta…” (1967), una fiaba con Sophia Loren, e “Uomini contro” del 1970, film contro la guerra. Insieme al regista, per la realizzazione del film “Il caso Mattei”, collaborò il giornalista Mauro De Mauro che fu rapito dalla mafia e scomparve senza essere più ritrovato; ancora oggi si ritiene che la sua sparizione è collegata all’inchiesta che il giornalista stava facendo sulla morte del Presidente dell’ENI. Il film fu premiato con la Palma d’oro a Cannes. Poi girò “Cadaveri eccellenti” (1976) ispirato al romanzo “Il contesto” di Leonardo Sciascia e “Cristo si è fermato ad Eboli” (1979) ispirato al romanzo omonimo di Carlo Levi, dove si faceva apprezzare l’interpretazione di Gian Maria Volontè. Negli anni ’80 diresse “Tre fratelli” e “Cronaca di una morte annunciata” ispirato, quest’ultimo ad un romanzo di Gabriel Garcia Marquez.

In molti dei suoi film ritroviamo la città di Napoli che è un altro tema ricorrente dei suoi lavori: la ritroviamo in “La sfida”, “Lucky Luciano” (1973), “Cadaveri eccellenti” e “Tre fratelli”.

Anche in teatro parlò della sua città natale, portando in scena i testi di Eduardo De Filippo, “Napoli milionaria!”, “Filumena Marturano” interpretati da Luca De Filippo.

Uno dei capolavoro di Rosi rimane sicuramente “Le mani sulla città” del 1963, Leone d’oro come miglior film alla mostra cinematografica di Venezia del 1963, che non è unicamente una pellicola ambientata nella Napoli degli anni ‘60, ma rappresenta anche uno spaccato di certa politica che allora era nuova ma che oggi è ancora, e purtroppo, attuale, tanto che lo stesso Rosi ne è amaramente consapevole e, a distanza di quasi 50 anni dalla realizzazione della pellicola, in un’intervista rilasciata a Paolo Mereghetti per il Corriere della sera (pubblicata il 20 marzo 2012) commentava “non vedo molti cambiamenti”.

Il film rivelava i sotterfugi, i raggiri e le ruberie che caratterizzavano quella politica e Rosi che allora collaborava con altri grandi intellettuali, come l’amico Raffaele La Capria che cosceneggiò il film con il regista e lo scrittore Enzo Forcella, iniziò a raccontare quella Napoli girando la città, filmando quello che vedeva, raccontò quello che accadeva nel Consiglio Comunale. La scelta degli attori coinvolse professionisti come Rod Steiger (recitò precedentemente in Fronte del porto di E. Kazan) che interpretava lo speculatore edilizio Edoardo Nottola, prestato alla politica, e attori non professionisti, come Salvo Randone che era un vero militante comunista e Carlo Fermariello, il segretario della Camera del Lavoro di Napoli, tanto è vero che in un primo momento i dirigenti del PCI si opposero al fatto che quest’ultimo facesse l’attore. Fu l’ostinazione del regista a ottenere il via libera dal partito. Emblematica rimane la didascalia che a conclusione della pellicola campeggia e sullo sfondo una inquadratura di Napoli che mostra gli scempi prodotti dalla speculazione edilizia nella città “I personaggi e i fatti qui narrati sono immaginari, è autentica invece la realtà sociale e ambientale che li produce”.

Francesco Rosi rappresenta una pietra miliare del cinema italiano e ci lascia in eredità un messaggio importante e che ci riguarda tutti, poiché ciò che viene denunciato nei suoi film fa parte di noi e della nostra storia. “Senza “le mani sulla città” non avrei mai scritto Gomorra” così ha salutato il maestro, Roberto Saviano, e a lui nel ricordarlo si uniscono il Sindaco De Megistris, il regista Paolo Sorrentino e tanti altri.

A ricordarlo dal palco del Bellini, dove è andato in scena “Le voci di dentro”, è stato anche Toni Servillo che ha salutato quello che si può definire a giusto titolo: “un maestro del cinema italiano, colui che ha tracciato la strada da seguire, forse l’unico forse a meritare questo titolo”.

Riportare i fatti rispettando la verità, raccontare come già prima dei conflitti di interesse ci fossero cricche che usavano risorse come l’edilizia per avvantaggiarsi e per favorire la propria cerchia, ma non per il bene collettivo, non per tutti e così gli intrecci tra malavita e politica. E sicuramente il suo lascito più grande è rivolto ai giovani a cui il regista napoletano lascia il proprio esempio, il metodo con cui ha raccontato la realtà e le sue opere.