Purtroppo può succedere solo nei giorni di natale che la televisione, e per giunta quella più commerciale (Italia1), un pomeriggio dia un film bello e non volgare. Un film che mette assieme sentimenti, anche diversi, tuttavia capaci di saldarsi in un unico sentire, un unico racconto appassionante, avventuroso, educativo, quasi pedagogico, senza mai perdere l’andamento di film autentico e a tratti duro. Quando la televisione offre un film del genere in un pomeriggio del genere, e quando il film lo vedi in compagnia di ragazzi complicati, sfortunati, insopportabili, messi dentro quattro mura a stordirsi di musica rap e di compulsioni android, e quando vedi che quei ragazzi, di fronte a quel racconto, decidono di lasciar perdere le rime idiote e la tecnologia automizzante per farsi cullare dalla primitività del racconto, allora quel racconto ti resta e ti fa tribolare insieme a loro.

Purtroppo può succedere solo nei giorni di natale che la televisione, e per giunta quella più commerciale (Italia1), un pomeriggio dia un film bello e non volgare. Un film che mette assieme sentimenti, anche diversi, tuttavia capaci di saldarsi in un unico sentire, un unico racconto appassionante, avventuroso, educativo, quasi pedagogico, senza mai perdere l’andamento di film autentico e a tratti duro. Quando la televisione offre un film del genere in un pomeriggio del genere, e quando il film lo vedi in compagnia di ragazzi complicati, sfortunati, insopportabili, messi dentro quattro mura a stordirsi di musica rap e di compulsioni android, e quando vedi che quei ragazzi, di fronte a quel racconto, decidono di lasciar perdere le rime idiote e la tecnologia automizzante per farsi cullare dalla primitività del racconto, allora quel racconto ti resta e ti fa tribolare insieme a loro.

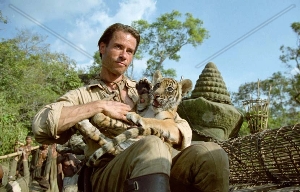

Ci sono delle storie che rimangono nella testa e nelle viscere di chi in qualche modo le ha conosciute. Non sono necessariamente storie mitiche o epocali, e nemmeno storie private drammatiche o strappalacrime, per quanto la storia che ci accingiamo a segnalare le lacrime le strappi, e pure a fiotti ad averci il cuore di burro e magari gattaro. Le storie sono tutte belle, ho sentito dire una volta ad uno scrittore sudamericano, ed è vero, soprattutto in Sudamerica. Però ci sono quelle storie che, per come sono raccontate o per come irrompono nella nostra sensibilità (ce l’abbiamo tutti una sensibilità, che poi in alcuni venga quasi sempre sopraffatta dall’egoismo è lavoro per psicologia), sono più belle, più incantevoli delle altre. Sto parlando di un film, un film sugli animali e sulla contrapposizione fra uomo e bestia, che spesso e non solo nel cinema si confondono e si scambiano le parti. Il film che molto ha colpito la mia immaginazione non più fanciullina si chiama “Due fratelli”, e magari molti di voi già lo conosceranno visto che è vecchio di dieci anni. Io no, onestamente non lo conoscevo. Non sono un raffinato conoscitore di cinema, forse non ne sono neanche più un semplice appassionato per via di quel modo di recitare ansiogeno che caratterizza i giovani attori italiani (quelli stranieri bisognerebbe ascoltarli in lingua originale, esercizio per me troppo impegnativo). I vecchi attori mi piacciono di più…Il film in questione potrebbe essere considerato una favola, ma fino a certo punto; la storia infatti non è “magica”, è solo straordinariamente intrecciata. La vita prigioniera di molte tigri, le “bestie” al centro del film, non è frutto di fantasia. Anche i ricordi e i flashback (la memoria episodica) che sopravvengono alle tigri non sono forzature del racconto, hanno un riscontro scientifico. Così come non sono assolutamente fantasia l’attaccamento, la protezione e la sofferenza delle tigri genitori verso i loro figli. Il film è anche un’analisi, spietata, del rapporto uomo-natura e della crudeltà (insensibilità) dell’uomo che può raggiungere livelli molto più alti di quelli delle tigri, a loro volta metafore di una natura non docile, possente, nemica dell’uomo ma destinata a soccombere di fronte alla versione progredita di questo e alle sue assurde esigenze. Il regista di “Due fratelli” ho scoperto essere il francese Jean Jacques Annaud, quello de “Il nome della rosa” e pure di altre storie politicamente ambientaliste, “Sette anni in Tibet” e “L’orso” in particolare; l’ambientalismo di sinistra, che poi è il più alto livello di umanesimo politico a cui l’artista politicizzato possa aspirare. Non mi importa di sembrare radicale o schierato, lo sono e me ne son sempre fatto vanto. E comunque il film bello del compagno (sì sì, compagno) Annaud non mi ha emozionato per il suo messaggio politico, che nondimeno c’è, bensì per quello “animalesco”, cioè per la delicatezza di comportamento delle tigri che le sequenze del film, a partire da quelle iniziali con i soli rumori della foresta per sottofondo, mettono splendidamente in risalto.

Non ho intenzione di fare, anche perché non ne sarei capace, la critica estetica o “etologica” del film. Mi limito a dire che il film mi sembra molto ben fatto, ambientato in scenari verosimili quando non reali, montato tutto alla vecchia maniera senza ausili ipertecnologici (informazione trovata nella scheda del film su comingsoon.it), che gli attori più bravi sono le magnifiche tigri e i tenerissimi tigrotti, che le tigri sono senza dubbio ingentilite nei modi ma non antropomorfizzate come succede agli animali dei film della Disney; e ancora, che il protagonista “umano”, l’attore australiano Guy Pearce, sta bene nella parte dell’uomo bianco ladro e coraggioso, che anche gli altri attori sembrano adeguati, che l’altro protagonista umano è un bambino viziato ma simpatico, che c’è qualche donna e nessun innamoramento ad ammosciare il ritmo e l’attenzione, che qualche personaggio è fatto a macchietta più per critica al colonialismo che con intento comico. A proposito, tutto il film è pervaso di critica al colonialismo francese (e inglese) d’inizio ‘900, e questo ne è il messaggio politico. Poi si trovano personaggi più buoni e più cattivi, come in ogni favola realistica che si rispetti, ma il protagonista, un cacciatore di animali nonché trafugatore di reperti archeologici, mantiene la sua complicata ambiguità, il suo conflitto personale fra uomo bianco al soldo del colonialismo e uomo non più bianco fratello delle tribù locali, fra “sporco lavoro” e sentimenti di affetto verso una tigre trovata cucciolo dopo averle ammazzato il padre. Un conflitto che non risolve fino alla fine, fino a quando è sul punto di premere per l’ultima volta il grilletto del fucile, così ha giurato a se stesso, per ammazzare il fratello del suo tigrotto e poi anche il suo tigrotto, ormai diventati adulti e pericolosi per la popolazione.

Il cacciatore, nella scena più poetica del film, mentre punta senza convinzione la sua arma si trova di fianco la “sua” tigre, che lo riconosce e con un zampata affettuosa sul petto (nel punto in cui il cacciatore tirava fuori dalla camicia le caramelle quando la tigre era tigrotto) lo porta a fare qualcosa che probabilmente non ha mai fatto in vita sua, chiedere perdono. Il piccolo aiutante del cacciatore, un ragazzino di famiglia francese, figlio dell’amministratore della zona occupata (la Cambogia) e che per un periodo ha tenuto con sé l’altra tigre quando era piccola, libera il suo amico da un prezioso (per gli uomini) e insopportabile (per il felino) collare, messogli al collo da un principe aguzzino a simboleggiarne la proprietà, restituendogli del tutto la libertà di natura e invitandolo con parole dolci ad andarsene nella foresta e a scomparire per sempre alla ottusità del mondo degli uomini. Le tigri “capiscono” e se ne tornano nella foresta, dove ancora le attende la madre. La trama del film è lunga, aggrovigliata e avvincente, andate a leggerla su wikipedia se non la conoscete. Anzi, andate a vedervi il film. Anche perché l’aspetto che mi preme evidenziare, e che mi ha fatto innamorare della vicenda, è un altro, è il carico emotivo che ogni scena del racconto impone allo spettatore.

Un carico forte, che quando sta per diventare insopportabile, la mano esperta del regista cerca di alleggerire anche con sequenze divertenti, come quelle dei due fratelli che, “latitanti”, cercano di procurarsi il cibo tendendo agguati sgangherati e mai sanguinari agli uomini, addirittura entrando nelle loro case e facendo tuffi involontari in vasche da bagno di belle signore. Pura fantasia? Mah, io direi ancora fino a un certo punto. Le tigri infatti, fin dalla prematura separazione dai genitori, sono state a contatto solo con gli uomini, prima uomini “amici” (il cacciatore e il bambino), poi uomini crudeli (quelli del governatore e quelli di un circo), e comunque hanno imparato a conoscerne abitudini e modi, vizi e vezzi, punti deboli e punti di forza. Il paradosso è che le tigri, finalmente in fuga da chi gli ha rovinato l’esistenza felina, non riescono a recidere il legame con i loro carcerieri, perché solo i carcerieri conoscono e solo su di loro possono contare per mangiare, non avendo potuto imparare a cacciare altri animali della foresta. Il paradosso che le sta portando di nuovo in gabbia e addirittura a farsi ammazzare viene interrotto, forse un po’ magicamente (ma fino a un certo punto…), dall’intervento del cacciatore e del bambino. Fino alle ultime scene non si capisce se ci sarà lieto fine, e se non ci fosse si rimarrebbe veramente male. Per questo, durante una pausa pubblicitaria, non sopportando l’idea e la visione di una brutta fine, di soppiatto sono andato a vedere su wikipedia la trama del film, e mi sono tranquillizzato lo stomaco. Non così i ragazzi, che hanno tutti respirato in un pianto liberatorio quando i due fratelli ritornano, stupendi, nella foresta. E se quei ragazzi e ragazze che sono duri d’animo, e ne hanno viste e sofferte troppe per piangere così, allora vuol dire che la pellicola gli ha davvero emozionati.