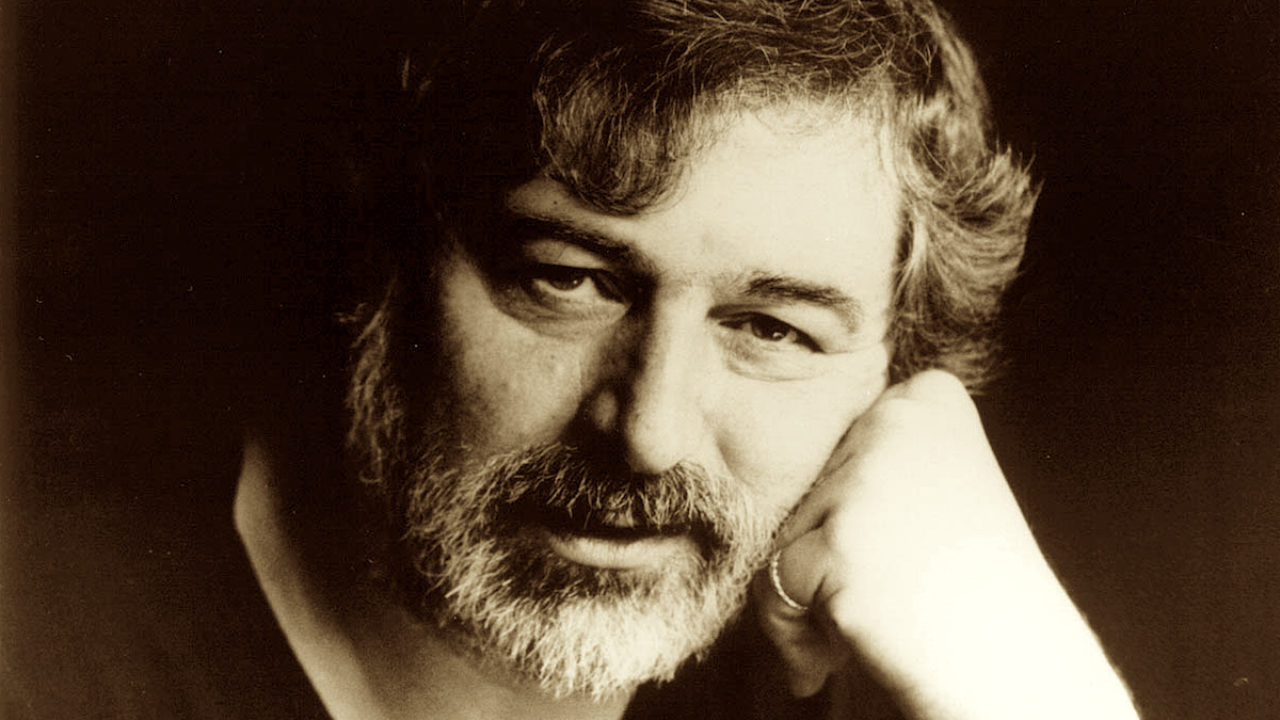

“Guccini lo ascoltano i vecchi“. Ecco uno dei luoghi comuni più radicati nella coscienza popolare che ne ricorda ugualmente memorabili come “Non esistono più le mezze stagioni” o “Una volta qua era tutta campagna”, perle da enunciare in una tavolata di amici, sodali di amenità vere. Francesco Guccini è più di un cantautore, è la nostra storia. I suoi concerti erano grondanti di adolescenti, generazioni all’inesorabile ricerca di un ideale in cui credere. Gli adolescenti di oggi sono strani, di certo non quelli del passato.

Qualcuno ascoltava Francesco perché avvertiva il legame con la terra natia, altri lo ascoltavano per conformismo. Il concerto di piazza Maggiore del 1984 lasciò il segno nel cuore dei giovani di allora, perché non si trattava di un’esibizione approssimativa equivalente all’assoluto divertimento: ai concerti di Guccini bisognava prestare attenzione, con la stessa meticolosità con cui ci si preparava per un compito in classe tentando di eccellere, perché l’esigente e colto professore di via Paolo Fabbri non ammetteva impreparati. La sintassi era complessa, i testi quasi mai venivano compresi, iniziando dalla celebre “Osterie di fuori porta”, oppure l’indimenticabile “Van Loon“, di lapalissiano stampo biografico e probabilmente scritta preparando “Il bagaglio, quello consueto d’un semplice o un saggio, cioè poco o niente”.

Francesco era consapevole di tutto ciò. Non solo perché siam tutti uguali e moriamo ogni giorno dei medesimi mali.

A proposito della biografia pubblicata per i suoi settant’anni, egli scrisse che “Delle canzoni non parlava. Lasciava che fossero gli altri a farlo”.

Mentiva, logicamente. Non ne parlava ad intervistatori baciapile che ancora gli domandavano chi fosse la biondina di “Autogrill” e chi il fedifrago di “Scirocco”, malgrado fosse scontato che il fedifrago è tutti i fedifraghi.

Nelle sue canzoni erano presenti tutte le risposte che fingeva di voler tacere, inclusa una definizione di “canzone” che spiegava le difficoltà di chi non era avvezzo ad ascoltarlo fin da piccolo. «La canzone è come una scatola magica, spesso piena di cose futili, ma se viene intessuta di ironia tragica spazza via i ritornelli inutili. La scrive gente quasi normale, ma con l’anima come un bambino, che ogni tanto si mette le ali e con le parole gioca a rimpiattino».

Ed in relazione alle parole, alle rime, al suono, egli ammetteva con amarezza che viviamo in un’epoca in cui si vuole ad ogni costo credere che chi scrive per mestiere sbaglia perché è sé stesso e proclama a voce alta i propri ideali, quasi si trovasse in un’assemblea d’istituto.

Insieme ai suoi ottant’anni potremmo festeggiare le cinquecento interviste degli ultimi anni «Guccini: mai stato comunista», con lo scetticismo e la diffidenza verso colui che aveva scritto “La locomotiva”, verso colui che dopo ogni concerto aveva salutato una platea di quindicenni che protestavano contro l’ingiustizia.

I giovani d’oggi meritano che Francesco non scriva più una canzone, ogni volta gli chiedono un paragone con la seconda guerra mondiale, e lui risponde che «dopo la guerra c’era una voglia di ballare che faceva luce».

Il basso profilo se lo chiami così non è già più tale, e quindi Guccini non dichiarerebbe mai quell’intenzione, ma è troppo fedele al proprio autoritratto di «son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato».

«Guccini non è uno scrittore», disse una volta una persona che avrebbe voluto essere al suo posto e candidarsi al premio Campiello, ed è difficile non intenerirsi davanti al broncio d’un paese che ha deciso di dare una valenza magica alla parola “scrittore”.

Scrittore è uno che pubblica libri, e qualcuno li legge. I qualcuno di Guccini sono assai più numerosi dei qualcuno dello scrittore, e questo la dice lunga, anche se non si può dire nel paese in cui “scrittore” è una qualifica nobile e “vendite” è una parola sporca.

Guccini non è «un cantante che scrive libri». È, lo era anche prima del 1989, anno in cui pubblicò il primo libro, uno scrittore che per qualche decennio ha scritto canzoni. C’è un romanzo in “Eskimo”, uno in “Vedi cara”, uno in “Nostra signora dell’ipocrisia”.

Ci vuole compassione. O la spietatezza dell’io narrante del Guccini cinquantenne, che avrebbe detto: “Tornate a casa, nani”.