Il centenario dell’ingresso italiano nella prima guerra mondiale, nella “grande guerra”, ha fornito occasione per la pubblicazione di molti libri su un argomento che senza dubbio suscita e merita interesse. Si va dall’analisi diplomatica sui motivi per cui l’Italia cambiò alleati un momento prima della guerra al saggio storico che individua nei trattati di pace di Versailles i prodromi della seconda guerra mondiale, alla memorialistica e al racconto delle aspre vicende belliche. Già all’epoca dei fatti il pontefice Benedetto XV inutilmente chiese la cessazione dell’”inutile strage” (nella sola battaglia di Verdun, in un paio di settimane si contarono circa un milione fra morti e feriti!).

Il cinema ha descritto la prima guerra nei suoi aspetti di violenza disumana e di crudele stupidità dei generali comandanti le truppe mandate al massacro; su tutti e a parere di chi scrive, “Orizzonti di gloria” di Stanley Kubrik, “Uomini contro” di Francesco Rosi e “La Grande Guerra” di Mario Monicelli.

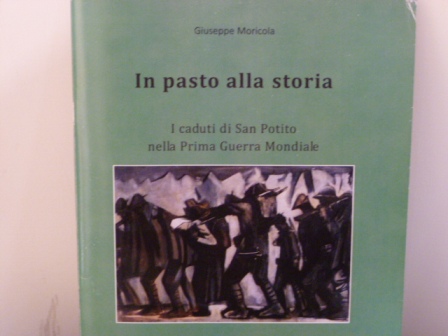

Un angolo di visuale insolito ed interessante è quello di Giuseppe Moricola, espresso nel suo libro intitolato “In pasto alla storia” (sottotitolo “I caduti di San Potito nella Prima Guerra Mondiale”), pubblicato dall’associazione “Amici del Museo del lavoro”. San Potito Ultra è un piccolo paese della provincia di Avellino, 1500 anime stanziate nella parte di provincia che comincia a guardare verso l’Alta Irpinia. Il Museo del lavoro, primo del genere in Irpinia, e la relativa associazione sono (o dovrebbero essere) il fiore all’occhiello del paesino. Moricola conosce bene sia il paese sia il suo museo, essendo stato sindaco di San Potito per due mandati successivi nonché maggiore sostenitore dell’idea e della realizzazione del museo del lavoro, nato da una donazione e portato faticosamente avanti con fondi provinciali e comunali. Oggi Moricola non è più sindaco del suo paese, ma continua a interessarsi dei suoi aspetti storico/culturali così prolungando il suo lavoro di professore universitario di storia economica e sociale all’Orientale di Napoli. Già il titolo del suo libro è di impatto, significativo, facendo intravvedere una storia che, con sordida indifferenza, maciulla i poveracci mandati al fronte. Uno storico che si ribella alla crudeltà della storia.

Il 24 maggio a San Potito si festeggia la Madonna del Soccorso, e durante la giornata il sindaco depone una corona di fiori davanti al monumento ai caduti. Proprio nel corso di quei riti obbligati Moricola ha maturato l’intenzione di approfondire la storia del suo paese dentro la storia più grande. Pertanto, la guerra dal basso è diventata oggetto della sua ricerca storica, una ricerca che ha incontrato non poche difficoltà nell’opera di rintracciamento di documenti negli archivi comunali, mentre l’archivio del Ministero della Difesa sui caduti in guerra si è rivelato molto utile. Per quanto gli è possibile, il professore Moricola ricostruisce vite, mestieri, famiglie dei sampotitesi spediti dritti dritti in guerra, una goccia nel mare dei quasi sei milioni di arruolati tra il 1915 e il 1918, ma accomunati dalla stessa esperienza collettiva, la più grande e tragica dell’Italia unita. Considerato che i nuclei familiari erano 7,7 milioni, si può affermare che quattro su cinque erano coinvolti nella guerra con il reclutamento di almeno un membro della famiglia. Soltanto gli emigrati in America evitarono l’arruolamento, ma non quelli che ebbero l’infelice idea di tornare a casa anche solo per qualche settimana, i quali, colti di sorpresa, vennero rivestiti di una divisa e incarrozzati sui treni diretti verso le Alpi orientali.

Nel suo libro Moricola racconta come, tra i morti sampotitesi, due soldati hanno già fatto la guerra di Libia mentre un terzo, Severi Leopoldo, è un mezzadro emiliano che i proprietari terrieri hanno fatto arrivare a San Potito per migliorare la coltivazione dei loro terreni. Complessivamente, fra morti e dispersi, si contano dodici sampotitesi. Moricola racconta la loro terribile guerra di trincea, in cui i militi stanno acquattati nel fango e negli escrementi, con il rischio reale di congelamento per via degli scarponi sempre bagnati e delle mollettiere che stringono i polpacci fino a renderli viola di dolore. Non a caso le malattie da trincea fanno circa centomila morti sui seicentocinquantamila morti italiani militari. I soldati ricevono una diaria di 0,50 lire al giorno, contro quella dei generali di di 55 lire…Il costo della vita aumenta del 90% e le famiglie dei combattenti passano facilmente dalla povertà alla miseria. I generali dell’esercito italiano, ancora abituati a tattiche militari ottocentesche, mandano all’assalto i fanti contro le mitragliatrici austriache, che falciano quei poveretti dopo pochi metri. Ovviamente, a sempiterna conferma della divisione di classe, in prima linea vengono piazzati contadini analfabeti che nemmeno sanno perché si trovano lì, incoraggiati solo dal cognac nelle loro vene o dai fucili dei carabinieri alle loro spalle. I generali incapaci danno la colpa dei mancati successi ai soldati accusandoli di codardia e di scarsa disposizione allo scontro, e ordinano assurde decimazioni in cui, talvolta, incorrono pure soldati che non hanno preso parte all’azione in quanto non richiesti di farlo. Ernest Hemingway, volontario della Croce Rossa nell’ultimo biennio di guerra, in “Addio alle armi” ha dedicato diverse pagine alla disfatta di Caporetto raccontando come ogni soldato italiano trovato senza armi, soldato semplice o ufficiale, venisse fucilato dai carabinieri. Allora non una trovata da romanziere, quella di Hemingway, bensì la realtà dei fatti.

Anche i soldati fatti prigionieri hanno sorte tragicamente beffarda. Infatti il comando supremo italiano, obnubilato da ottuso nazionalismo, impedisce l’invio di pacchi alimentari ai prigionieri, considerati alla stregua di arrendevoli disertori, che così si trovano contro non solo gli austriaci bramosi di vendetta contro gli italiani traditori ma anche i governanti italiani stessi. Dimenticati dallo Stato che li ha mandati in guerra, muoiono di fame, di stenti e di malattie centomila italiani prigionieri di guerra. Famigerato il campo di prigionia di Heinrichsgrun, in Boemia, dove muoiono tutti.

Moricola inoltre, col solito piglio antiretorico, parla della costruzione dei monumenti ai caduti in ogni piazza d’Italia, che accelera con il trasporto a Roma della salma del milite ignoto. Egli vede nelle lapidi ai caduti, nei sacrari, nei cimiteri, nelle “patriottiche brutture” la mitizzazione dei lutti basata sul modello iconografico della maschia gioventù che si sacrifica per la patria. Durante il fascismo, ovviamente, la retorica patriottica e nazionalistica giunge all’apice, affossando con la forza del lavaggio di cervello ogni voce di dissenso e di opposizione a quelle parate ancora piene di reduci, vittime anch’essi della follia guerrafondaia seppur ancora vivi.

Moricola termina il suo libretto mai banalmente pacifista con alcune poesie. Una di queste, anonima del 1916, descrive in prima persona la morte di un soldato e se la prende con gli studenti che hanno voluto la guerra (anche Denis Hack Smith ritiene che all’origine di qualsiasi guerra o rivoluzione ci siano sempre giovani studenti). Ma è Dulce et decorum est, di Wilfred Owen, la poesia citata da Moricola che meglio sunteggia il suo libro sulla prima guerra mondiale e il suo pensiero sulla guerra: “la vecchia bugia” di morire per la patria.