«Alto, ben piantato, quasi atletico, con un viso perfettamente ovale di angelo in esilio, capelli castano chiari in disordine, e occhi inquietanti, di un azzurro pallido», così lo descrive in “I poeti maledetti” Paul Verlaine, suo amico, suo amante durante una relazione tanto burrascosa finita con un colpo di pistola, e sostenitore della sua gloria letteraria, di cui Rimbaud, ormai, non sapeva più che farsi. Nato nelle Ardenne nel 1854, nel 1875 Jean Nicolas Arthur Rimbaud aveva scritto tutto quello che c’era da scrivere: poesie folgoranti come “Il battello ebbro” (composta a soli sedici anni), libri di straordinaria forza veggente come “Una stagione all’inferno” e “Illuminazioni“.

Incosciente, folle, eretico, avverso a tutte le convenzioni, costretto da un demone a cercare l’altro dentro se stesso, dotato di una fervida ambizione letteraria, Rimbaud viaggiò tra Francia, Belgio (designando la celebre “Stagione all’Inferno” frutto dei vagabondaggi con l’amato Verlaine), Italia, Inghilterra, Germania, Svezia, Danimarca, Norvegia, fino ad abbandonare definitivamente la vecchia Europa citata nel “Bateau ivre” e ricominciare una vita di mercante tra Asia e Africa, dove divenne un accorato seguace del misticismo.

Rimbaud e Verlaine vissero una tormentata stagione d’amore in un’epoca in cui l’omosessualità era percepita come reato e punibile con il carcere perpetuo (si pensi alla passione tra Oscar Wilde e Alfred Douglas); e fu proprio la dannazione per lo scioglimento del loro legame (proclamata da Rimbaud) ad indurre Verlaine, ubriaco e fuori di testa, a ferire ad una mano con due colpi di pistola l’amico in una stanza d’albergo a Bruxelles, urlando:”Prendi, ti insegno io a voler partire!”.

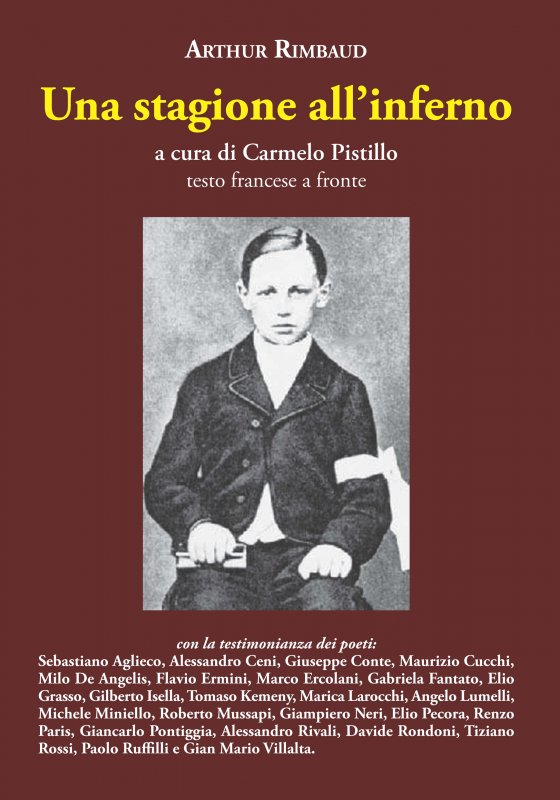

Unico testo ad esser stato pubblicato ante mortem da Rimbaud, “Una stagione all’inferno” è armonia di forme, significati e contenuti: un resoconto deturpato dell’unione con Verlaine, ma anche la prima opera d’avanguardia della letteratura del Novecento, un addio alla poesia congiunto all’allontanamento dall’Europa. Un lavoro che negli anni Rimbaud porterà a termine senza rimpianti e che vedrà l’evoluzione della sua persona da intellettuale a mercante d’armi.

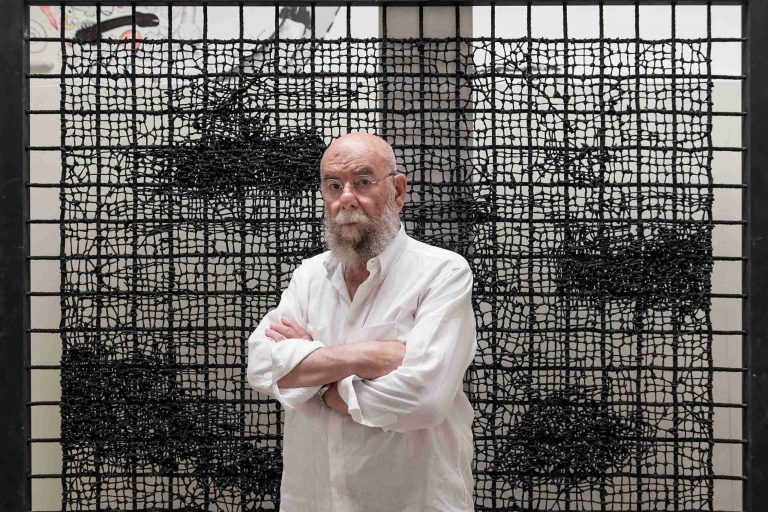

Carmelo Pistillo ci regala una nuova traduzione di “Una stagione all’inferno”, dopo che nell’inferno del tradurre Rimbaud si sono imbattuti in moltissimi. La traduzione nasce da un incontro fugace ed accidentale a Sabaudia con Alberto Moravia, mito dell’adolescenza di Pistillo, che in quel periodo svolgeva il servizio di leva militare: sotto i suoi occhi attoniti Pistillo acquistò un piccolo libro di Rimbaud, e lo stesso Moravia affermò con fierezza che il poeta francese aveva contribuito a salvargli la vita durante la sua lunga malattia. “Se Moravia ha amato Rimbaud, non posso non amarlo a mia volta”, divenne il pensiero dominante nell’animo di Pistillo, che forte di tale certezza diede inizio al suo lavoro di traduzione. Edita da La Vita Felice ed allegata all’originale testo in lingua madre, si rivela terreno fertile per chi ama dilettarsi nel francese o ancor più per chi lo padroneggia. Ad arricchire tale versione contribuisce un ampio album fotografico, un meticoloso incipit di 60 pagine ed una raccolta di 64 poeti e scrittori del passato e contemporanei; ed alla richiesta del perché coinvolgere altri intellettuali Pistillo risponde alludendo all’inesorabile condizione dello scrittore: chi scrive sa’ bene di essere sempre solo. Scrivere vuol dire decidere di relegarsi nelle stanze della propria mente; d’altronde nessuno era a conoscenza di questo lavoro. Ed è lì che è scattata l’idea di chiedere ai poeti una loro testimonianza, una sorta di aiuto spirituale. Un’iniziativa medicamentosa. Tutti i libri in circolazione riportavano sempre il giudizio e le riflessioni di scrittori non appartenenti al presente, ragion per cui Pistillo decise di affiancarsi anche di autori contemporanei. Alcuni poeti hanno scritto dei brevi saggi, andando al di là della misura richiesta, altri hanno finalmente dato voce ad un grido liberatorio fino ad oggi taciuto; ne è venuto fuori una sorta di teatro con i poeti di ieri da un lato e quelli di oggi dall’altro. Al centro della scena Rimbaud.

Giunti al termine della lettura non si può far a meno di evidenziare la poliedricità di Rimbaud nonché il richiamo ad una molteplicità di interpretazioni. Rimbaud confonde, logora, annienta; va letto a morsi, così come andrebbe presa la vita. Su di lui si potrebbe spendere una vita di studio. Ma come vincere lo smarrimento di fronte a quel vuoto? O, a pari merito, la tentazione di abbandonarsi alle troppe e contrastanti ipotesi che dominano l’abisso, dal fondo di esso, da quanto lui ha lasciato di scritto? Con Rimbaud siamo nel profondo dell’abisso, chissà se saremmo davvero capaci di risalirlo.