Dicotomia amletica. Scegliere o astenersi. Dilemmi intrecciati dall’inesorabile scorrere dell’umana esistenza.

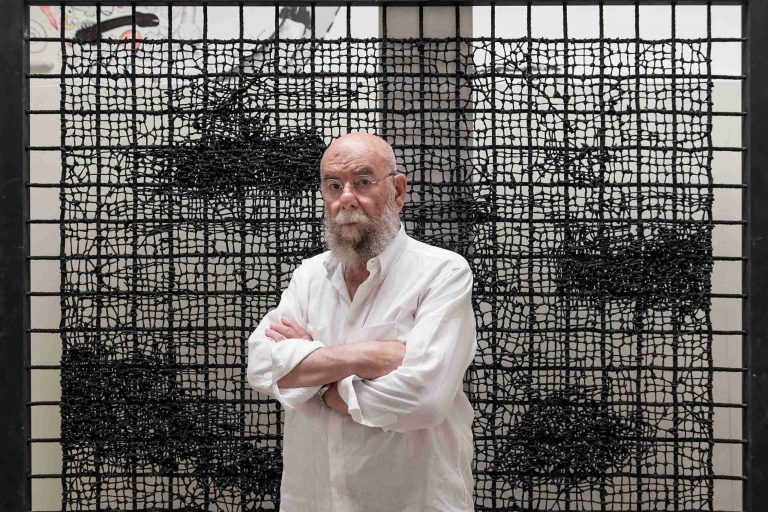

“La tragedia è finita, Platonov“, magistrale testo di Čechov portato in scena al Teatro Bellini di Napoli dal giovanissimo Liv Ferracchiati (una laurea in Lettere e Filosofia conseguita a La Sapienza di Roma ed un diploma in regia teatrale alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano), fondatore della Compagnia The Baby Walk, pioniere del tema sul transgenderismo nel panorama teatrale italiano.

Sin da principio si evince l’impronta filosofica della pièce: Platonov (interpretato da un eccezionale Riccardo Goretti), il cui nome fu dato postumo, non è altro che lo specchio dell’indecisione, un pendolo che oscilla tra l’apollineo e il dionisiaco nietzschano. E’ di matrice nietzschana lo stesso titolo, “La tragedia è finita”: per il filosofo la “Tragedia” non era altro che l’ancestrale conflitto tra lo spirito dionisiaco e quello apollineo.

L’opera viene destrutturata e trasposta in chiave contemporanea, mentre il regista assume le vesti di lettore, divenendo parte integrante dello spettacolo, e coinvolgendo di volta in volta il pubblico leggendone insieme il testo. Le scene si svolgono nella dimora di Anna Petrovna: protagonista il ventisettenne maestro elementare Platonov, del quale sono innamorate sia la proprietaria terriera Anna Petrovna, sia Sofja, la moglie del figliastro di Anna, sia Sasha, sia una delle sue colleghe insegnanti. Platonov è dominato da due forze contrastanti eppure inscindibili; egli è il Dionisiaco, l’impulso non figurativo, il principio della forza istintiva e della salute, del corpo, del vigore prorompente e della passione sensuale, in definitiva, dell’ebbrezza e dell’emozione che trova la sua espressione più compiuta nella musica, nella danza e nel canto. Memorabile, a tal proposito, il momento in cui comincia a roteare sulle note di “Up and down” (don’t fall in love with me) di Billy More, ricordando un satiro greco. Al contempo Platonov è Apollineo, fugge dall’imprevedibilità, cerca di sublimare il caos nella forma, nell’ordine, in modo da rendere accettabile la vita. Impenitente e spregiudicato come un Dongiovanni.

La noluntas (per usare un’espressione cara a Schopenhauer) del protagonista non è altri che una declinazione della sua debolezza, il prolungamento dell’inevitabile incapacità di scelta degli esseri umani, che necessita indulgenza anziché biasimo, siccome ogni azione, ogni limite, è riconducibile alla natura stessa di costoro. Il concetto di limite (peras) ha una forte valenza nel mondo classico, l’uomo è portato ad optare secondo misura (katà métron): eppure non vi è misura alcuna in Platonov, egli sarà conteso da quattro donne (Francesca Fatichenti, Alice Spisa, Petra Valentini e Matilde Vigna) senza prediligerne esclusivamente una, e la sua fermezza sarà la sua condanna definitiva. Platonov è uno spirito contraddittorio ed insofferente (uomo brillante ma finito a fare il maestro di provincia), seduce per vanità o per diletto, vorrebbe tutte ma poi non sceglie nessuna.

La vita non ha un senso o uno scopo, e questo lo sa bene il lettore, che a mano a mano parlerà al pubblico con la voce di Platonov, designandolo come un eroe. La dimensione narrativa verrà fratturata e Ferracchiati, impegnato a un vogatore in legno, si confronterà con Platonov stesso, oltre che con il pubblico in sala. L’introspezione del narratore diverrà quella dell’uditore, e Platonov parlerà con la platea sovrapponendo i temi tragici cechoviani a quelli odierni.

Le donne porteranno in scena la scoperta della femminilità e del proprio corpo. Donne che, seppur vestite di carta, sembreranno reali, e diverranno parte integrante della vita del lettore il quale si ostinerà a sovrapporre la fantasia di Čechov alla sua realtà, ad enucleare il legame simbiotico tra due universi paralleli, accostando i lunghi sei mesi dell’inverno di Platonov alla pandemia dei nostri giorni.

Il genere umano è accomunato dall’aberrante condizione finale, la sofferenza, e da quel sentimento di perdizione che oggi più che mai, in una società votata al profitto e al consumo, soffoca l’animo. Il dolore e il dilemma esistenziale dato dal divario irrecuperabile tra realtà e desiderio, che rende tutti incompleti, fragili, di passaggio. Un processo di iniziazione che non lascerà scampo a nessuno, una voragine all’interno della quale tutti, prima o poi, precipiteremo. “Se guardi a lungo nell’abisso, l’abisso ti guarda dentro“, recita uno dei più celebri aforismi di uno dei più grandi filosofi della storia; l’abisso è la strada complessa e impegnativa che pone la lotta contro i propri demoni, il vuoto spersonalizzante che regna sovrano, la distruzione sistematica di ogni forma di soggettività, il nichilismo che impedisce di essere felici. Platonov non è in grado di abbandonare le sue incertezze e la sua sofferenza, non è capace di compiere una scelta, proprio perché assorto dal nulla e dall’infelicità. Platonov è un “Miserus” ante litteram, un alter ego dell’uomo dell’epoca post moderna.

Infine, un grido liberatorio, sulle note spezzate di “Ciao, ciao“ di De Gregori: le quattro donne, spogliate anche fisicamente degli abiti di Platonov e vestite con meravigliosi abiti di carta il cui fruscio somiglia a quello del mare insieme allo sfogliare delle pagine, portano a cadere il velo di Maya. L’uomo può abbandonare le proprie illusioni e trovare la verità. La morte intesa in accezione “Leopardiana” libera il protagonista dai suoi insopportabili tumulti.

Finalmente “La tragedia è finita, Platonov“.