“La Bellezza regna per diritto divino“, recita uno degli aforismi più belli di Oscar Wilde; e quando la grazia femminile incornicia uno dei teatri più prestigiosi di Napoli, il risultato non può che essere etereo.

Ad aprire la scena tre donne, che sulle note di “Casta diva” sinuosamente danzano in un’armonia di forme e colori: il bianco, il verde e il rosso, indicanti le tre virtù teologali della produzione dantesca, rispettivamente la fede, la speranza e la carità. Sul capo di ciascuna una corona di alloro, in segno di gloria.

“Amor, ch‘al cor gentil ratto s’apprende, prese costui de la bella persona che mi fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende”, in memoria delle ali spezzate di Francesca da Rimini, che nell’Inferno sottolinea la potenza dell’amore, in grado di superare la volontà dell’individuo riuscendo a far innamorare chi ha un cuore nobile.

“Amor, ch’a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m’abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende chi a vita ci spense”, in cui Francesca ribadisce la sua completa sottomissione alle leggi di Amore, perché l’amore non permette a nessuna persona amata di non ricambiare.

Nel corso della pièce incontriamo Pia de’ Tolomei, nobildonna collocata nel Purgatorio e morta precipitando dal balcone del castello della Pietra, in Maremma, probabilmente uccisa di morte violenta per mano del suo stesso marito. “Deh, quando tu sarai tornato al mondo e riposato de la lunga via ricorditi di me, che son la Pia; Siena mi fé, disfecemi Maremma: salsi colui che ‘nnanellata pria disposando m’avea con la sua gemma”.

Dante crede nella fedeltà di Pia, che a differenza della “Sorella maggiore” Francesca non si sarebbe macchiata di adulterio o, se ciò fosse accaduto, si sarebbe pentita all’ultimo momento.

“Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello“; il verso del poeta fa da preludio a “La donna è mobile“, con chiara accezione alla suscettibilità della donna, vista come “Piuma al vento” tanto nei pensieri quanto nelle parole. Sullo sfondo il balletto di tre corpi che volteggiano intrecciandosi a vicenda.

“L’acqua che vedi non surge di vena che ristori vapor che gel converta, come fiume ch’acquista e perde lena; ma esce di fontana salda e certa, che tanto dal voler di Dio riprende, quant’ella versa da due parti aperta.

Da questa parte con virtù discende che toglie altrui memoria del peccato; da l’altra d’ogne ben fatto la rende.

Quinci Letè; così da l’altro lato Eunoè si chiama, e non adopra se quinci e quindi pria non è gustato: a tutti altri sapori esto è di sopra“: il XXVIII canto del Purgatorio ha come protagonista Metelda, la donna che Dante incontra nel Paradiso Terrestre: caratterizzata da una bellezza assoluta, incarna la condizione umana prima del peccato originale. Ella personifica la felicità, l’umanità in armonia con il Creatore. L’acqua dei fiumi dell’Eden, spiega Matelda, non sgorga da una vena naturale alimentata dalle piogge, ma è prodotta direttamente dalla volontà divina: il Lete ha la virtù di cancellare la memoria dei peccati commessi, l’Eunoè invece rafforza il ricordo del bene compiuto. Inoltre l’acqua del secondo fiume non opera pienamente, se prima non si beve quella del primo, che supera ogni altro sapore.

La performance prosegue con il XXX canto del Purgatorio: “Guardaci ben! Ben son, ben son Beatrice!

Come degnasti d’accedere al monte?

Non sapei tu che qui è l’uom felice?“. Appare finalmente l’amata Beatrice, che rimprovera Dante di essere salito fino all’Eden.

E Piccarda Donati, che in vita fu dapprima suora per vocazione e poi costretta al matrimonio; ella gli spiega come il Paradiso sia perfetta beatitudine in ogni suo cielo, a prescindere dalla condizione superiore o inferiore dei singoli beati. Infatti la concordia con la volontà divina qui è assoluta: “I’ fui nel mondo vergine sorella; e se la mente tua ben sé riguarda, non mi ti celerà l’esser più bella, ma riconoscerai ch’i’ son Piccarda, che, posta qui con questi altri beati, beata sono in la spera più tarda. Accanto a Piccarda Dante scorge un’altra anima, quella di Costanza d’Altavilla, che mantenne fede in cuore al suo voto benché costretta a tornare alla vita mondana dopo essere divenuta monaca, per sposare l’imperatore Enrico VI di Svevia:

“Uomini poi, a mal più ch’a bene usi,

fuor mi rapiron de la dolce chiostra:

Iddio si sa qual poi mia vita fusi.

E quest’altro splendor che ti si mostra

da la mia destra parte e che s’accende

di tutto il lume de la spera nostra,

ciò ch’io dico di me, di sé intende;

sorella fu, e così le fu tolta

di capo l’ombra de le sacre bende“.

In chiusura il XXXIII canto del Paradiso, una preghiera invocativa a Maria, al contempo figlia e madre di Dio:

“Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d’etterno consiglio, tu se’ colei che l’umana natura nobilitasti sì, che ‘l suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l’amore, per lo cui caldo ne l’etterna pace così è germinato questo fiore. Qui se’ a noi meridïana face di caritate, e giuso, intra ‘ mortali, se’ di speranza fontana vivace. Donna, se’ tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disïanza vuol volar sanz’ali“.

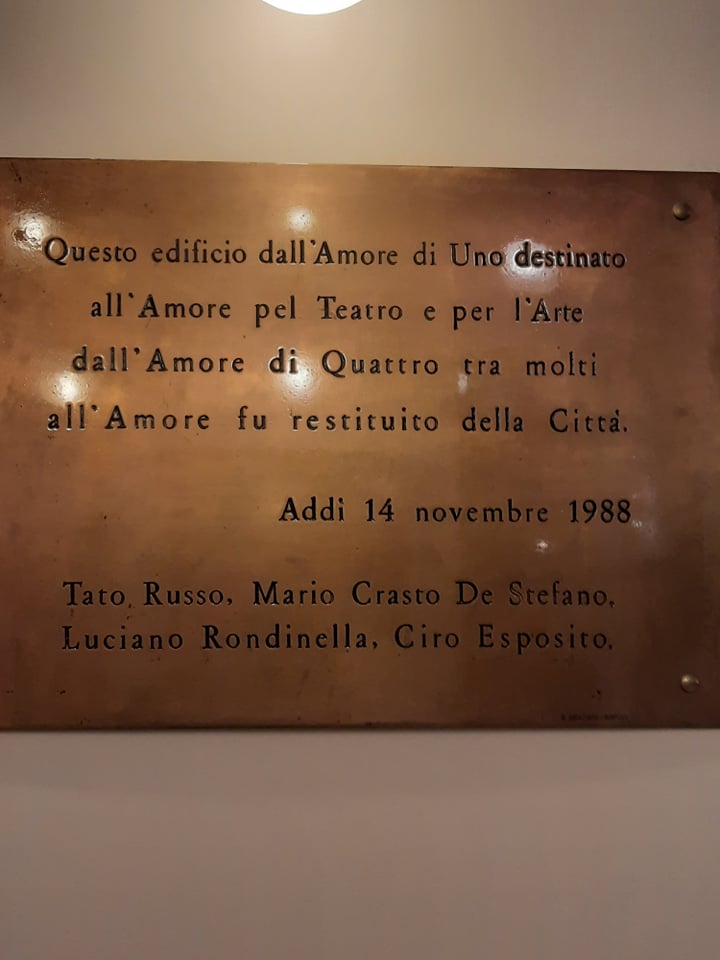

Lo spettacolo è in scena al Teatro Bellini dal 15 al 17 ottobre. Interpreti Roberta De Rosa, Martina Fasano, Nello Giglio, Katia Marocco e Nicola Picardi.