Sabato e domenica scorsa è stato l’ultimo week-end per Borghi e sedili, una manifestazione che ha catturato l’attenzione di molti napoletani e turisti, attratti dalle iniziative organizzate dal Forum delle Culture, e realizzate grazie a tante associazioni, botteghe, guide turistiche, lavoratori della protezione civile, che hanno messo a disposizione le proprie competenze per questo bellissimo progetto.

Sabato, in particolare, si sono svolte due visite per la città di Napoli: la prima, di mattina, il Borgo e il mare, a cura di Movimento, Solidarietà e Protezione Insieme, e la seconda, organizzata da Legambiente Parco Letterario Vesuvio ONLUS, una passeggiata per Caponapoli, zona antichissima della nostra città, a molti sconosciuta.

Il Borgo e il mare è stata condotta dalla preparatissima Simona Pucciarelli, guida e accompagnatrice turistica.

Il borgo e il mare perché è cruciale, in questo percorso, il rapporto della città, e in particolare di questo borgo, con il mare: lo sviluppo del borgo costiero ha infatti seguito l’avanzamento della costa, determinato dal terremoto del 1488, in seguito al quale il sovrano aragonese Ferdinando il Cattolico concesse il permesso di eddificare sui nuovi suoli.

Tutte le attività dovevano essere “a portata di mare”: il mercato, le botteghe, tutti i servizi utili al cittadino, ed è per questo motivo che il quartiere del mercato è ancora oggi un quartiere vivo, per quanto, sotto molti aspetti, esposto al degrado.

Porta Nolana, il luogo dell’incontro, è un’antica porta situata in piazza Nolana, inglobata tra due torri in piperno dette Torre della Fede (o Cara Fè) a sud e Torre della Speranza a Nord. Fu edificata nel XV secolo da Giuliano da Maiano per sostituire quella di Forcella (anche detta di Cannavaro), e fu chiamata così perché da lì pra tica una via che si dirigeva verso il borgo antico della odierna Nola.

tica una via che si dirigeva verso il borgo antico della odierna Nola.

Dopo aver oltrepassato Porta Nolana, si accede allo splendido mercato: si vende in primis pesce, ma anche verdure, frutta, ortaggi, capi di abbigliamento. Caratteristico e sempre affollato, ha conservato le peculiarità originarie. È un vero e proprio “must” della tradizione napoletana quello della “nottata” tra il 23 e il 24 dicembre, in cui molti acquirenti si recano al mercato per comprare il pesce che cucineranno per il cenone natalizio.

Il percorso prosegue poi con la visita a tre chiese importantissime, dal punto di vista storico-artistico: la Basilica santuario di Santa Maria del Carmine Maggiore, la chiesa di Sant’Eligio e la chiesa di San Giovanni a Mare.

La prima, risalente al XIII secolo, è oggi un esempio unico del barocco napoletano; si erge in piazza Carmine a Napoli, in quella che un tempo formava un tutt’uno con la piazza del Mercato, teatro dei più importanti avvenimenti della storia napoletana. Il popolo napoletano ha l’abitudine di usare l’esclamazione “Mamma d’o Carmene”, proprio per indicare lo stretto legame con la Madonna Bruna (quella di un dipinto, conservato all’interno della chiesa, che secondo la tradizione fu portato dai carmelitani, e si distingue per il colore scuro della pelle della Vergine). Ogni anno, la notte del 15 luglio, si svolge in questa piazza la famosa festa del Carmine, con l’incendio del campanile, che, contrariamente a molte altre chiese, ha delle campane vere e proprie, campane che furono rivendicate da alcuni possidenti del quartiere, che sborsarono la somma corrispondente per farle lasciare al proprio posto, dopo che erano state requisite del governo di Gioacchino Murat per coniare moneta.

La seconda chiesa, quella di Sant’Eligio, èla più antica chiesa di epoca angioina della città, in stile gotico, risalente all’anno 1270. La chiesa fu affiancata da un ospedale e l’intero complesso godette della protezione e dei privilegi reali, prima sotto Giovanna I d’Angiò e, successivamente, sotto Giovanna II d’Angiò e Alfonso I d’Aragona.

Nella prima metà del XVI secolo il viceré spagnolo Don Pedro de Toledo vi fondò l’Educandato femminile, chiamato conservatorio per le vergini, dove le fanciulle erano istruite al servizio infermieristico presso l’annesso ospedale. L’importante restauro del secolo scorso ha restituito la chiesa al culto, mettendone in luce i tratti austeri e spogli dell’originario impianto gotico, duramente provati sia dai numerosi rifacimenti succedutisi nel corso dei secoli, che dagli eventi bellici del 1943. Anche delle numerose opere d’arte è rimasto molto poco.

La sua particolarità è l’orologio (uno dei pochi, a Napoli, a spaccare il minuto), posto su un arco all’esterno della struttura, al di sotto del quale si trova una minuscola bottega, un orologiaio, che porta avanti il suo mestiere secolare.

Man mano che si va avanti, ci si rende conto di quanto questo quartiere “trasudi” storia, ma, allo stesso tempo, si nota quante attività caratteristiche – in particolare quelle tessili e di oreficeria – abbiano deciso di “chiudere bottega”, e quindi quanta cultura si rischia di perdere.

C’è ancora oggi, però, in questo quartiere, una scuola di artigianato tessile, e un premio per le arti e l’artigianato tessile della città di Napoli e della Campania , il “Premio Isabella d’Este”,, organizzato dall’Istituto Isabella d’Este Caracciolo e dal Centro Commerciale Naturale Antiche Botteghe Tessili di Piazza Mercato, in collaborazione con la Rete degli Istituti del Sistema Moda Regionale.

È importante promuovere queste attività che rivendicano l’appartenenza al territorio in quanto custodi della sua storia e cultura, e unica speranza nella lotta contro il degrado che “divampa” in questo luogo bellissimo, emblema della “napoletanità”.

L’ultima chiesa del percorso Il Borgo e il mare è San Giovanni a Mare, la basilica più antica di Napoli. Oggi sconsacrata, venner eretta dai Benedettini nella metà del XII secolo, e costituisce la più significativa opera romanica presente a Napoli, testimonianza importantissima dell’architettura medievale.

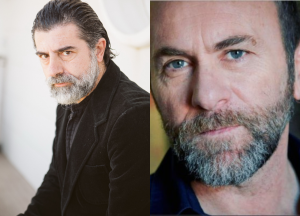

All’ingresso della chiesa c’è anche una copia dell’originale “Marianna, a capa ‘e Napule”, conservata a Palazzo San Giacomo. All’interno della chiesa, invece, possiamo ammirare una dolcissima mostra fotografica, Io rido, di Lanfranco, Luca e Lorenzo Scaramuzzino, una raccolta di immagini collezionate nei viaggi attraverso luoghi e volti di tutto il mondo.

Successivamente alla visita delle tre chiese, le auto della protezione civile hanno portato i visitatori al molo San Vincenzo, dal quale si sono imbarcati su un gommone e sono partiti per una simpatica escursione, che doveva arrivare all’altezza di Palazzo Donn’Anna, ma che, a causa del mare agitato, si è dovuta fermare al Castel dell’Ovo, permettendo comunque di ammirare il panorama napoletano da un punto di vista insolito.

Una volta tornati sulla terraferma, l’organizzazione è stata felice di accogliere i visitatori con un bel “cuppetiello”, il classico cartone napoletano pieno di pesce fritto al momento: alici, calamari, gamberi e paste cresciute. Cosa desiderare di più?

La seconda visita guidata, la passeggiata per Caponapoli, si è svolta nel pomeriggio, partendo dalle mura greche di Piazza Bellini. La fortificazione era costituita da due cortine di blocchi di tufo, una in ortostati e l’altra in assise piane, poste ad una distanza di circa due metri e mezzo, e presentava briglie di collegamento tra esse e tra quella interna e il declivio della retrostante collina. La cortina esterna presenta, inoltre, una struttura sporgente, nella parte meridionale.

Si sale per via Costantinopoli e poi si gira a destra per arrivare a Caponapoli, il punto più elevato dell’area della Napoli greco-romana: era qui che sorgevano gli edifici e i templi dell’acropoli di Neapolis. Nell’incantevole cornice della Chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli l’attrice Tiziana Tirrito ha letto e interpretato la storia di Assunta Spina, novella di Salvatore Di Giacomo, poeta napoletano di fine ottocento – inizio novecento.

La Chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli, detta anche chiesa di Sant’Agnello Maggiore o Santa Maria Intercede, è una delle più antiche chiese monumentali di Napoli; Sant’Agnello, oggi, è compatrono della città di Napoli; secondo la tradizione è sepolto proprio in questa chiesa, sebbene altre fonti sostengono che sia stato sepolto nella cattedrale di Lucca.

Colpita dai bombardamenti del 1943 , la chiesa è stata da allora definitivamente chiusa, anche se già prima, intorno agli anni ’30, voci autorevoli , in primis Benedetto Croce, più volte avevano denunciato lo stato di abbandono della chiesa, tanto grave da giustificare nel 1929 il trasferimento della parrocchia nella vicina chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. Crollato il soffitto, manomesso il pavimento, la chiesa è stata facile oggetto di furti e atti vandalici che hanno ferito drammaticamente tutto l’assetto decorativo rendendo quasi irriconoscibile quella che era stata una delle più importanti chiese della città. È stata riaperta al pubblico solo nel 2011.

La chiesa di proprietà demaniale è stata affidata alla Curia Arcivescovile di Napoli che, da qualche mese si avvale della collaborazione di Legambiente Campania per la gestione e fruizione del monumento. Legambiente Campania ha aderito con entusiasmo al progetto della Soprintendenza di riportare le opere nella loro sede e ha lanciato una campagna di sostegno relativa al trasporto e al rimontaggio da affidare a ditte specializzate, sotto il diretto controllo delle Soprintendenze. È possibile fare una donazione per aiutare l’associazione a ricollocare le tele restaurate nella Chiesa, tramite questo link.

La terza tappa è stata la Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Caponapoli, chiusa, che conserva importanti opere d’arte, tanto è vero che è stato più volte definito come il museo della scultura napoletana del Cinquecento. Fondata dal beato Pietro da Pisa nel 1412, vide l’inizio dei prima lavori nel 1447 e fu terminata nel 1473, ma negli anni 1516-35 fu oggetto di un importante intervento di ripristino, nel corso del quale fu eseguito anche il portale, opera di Francesco Di Palma. Un ulteriore restauro si ebbe nel Settecento. La chiesa venne soppressa nel 1809 e gestita dal Complesso degli Incurabili fino al 1933; per vent’anni passò quindi ai frati originari e successivamente venne mantenuta per mezzo di donazioni elargite dai fedeli. Alla fine degli anni settanta, il tempio, ricco di opere d’arte, subì diversi furti e devastazioni. Sebbene rappresenti un vero e proprio scrigno dell’arte napoletana, l’edificio versa oggi in grave stato di degrado.

Percorrendo uno dei cardini (o stenopoi) di Napoli -via Atri -, l’escursione è giunta a Piazzetta Nilo, dove al cospetto della statua del Nilo, recentemente restaurata, i visitatori hanno potuto assistere a un filmato su Pompei e gustare un ottimo aperitivo, tutto offerto, come per le altre iniziative di Borghi e sedili, dal Forum delle Culture.

Signore e signori, Napoli è anche questo.