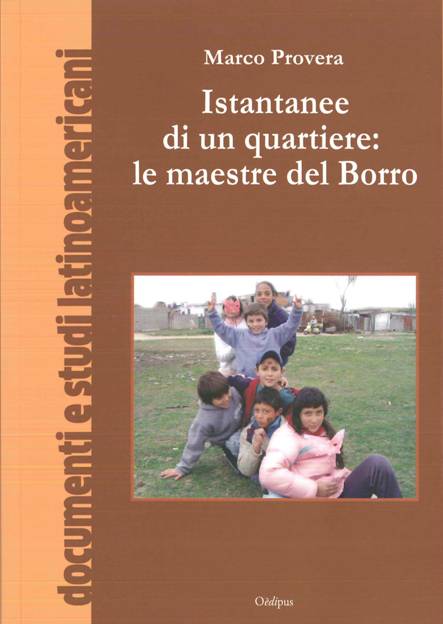

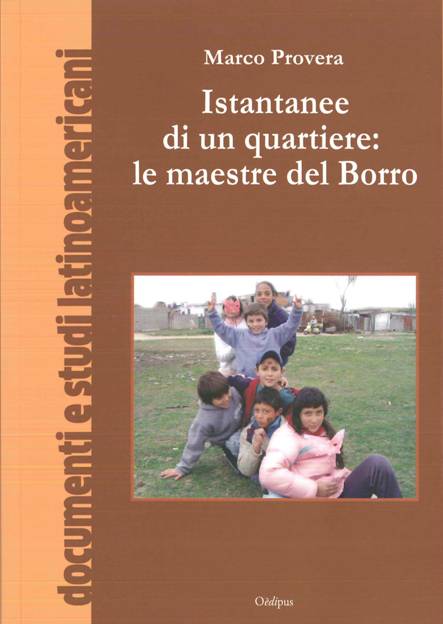

L’America latina ha conosciuto un momento di grande interesse nell’opinione pubblica nel decennio 1970-80. L’Occidente ricco in quegli anni scopriva la grande letteratura sudamericana, accomunata, non sempre a ragion veduta, alla definizione di realismo magico: fra i molti, il premio nobel Gabriel Garcia Marquez recentemente scomparso, Mario Vargas Losa, Julio Cortazar, Norberto Fuentes e, con un posto d’onore, Jorge Luis Borges. Purtroppo il continente sudamericano ha subito anche gli effetti nefasti di dittature militari, che hanno ucciso decine di migliaia di giovani, di sindacalisti, soprattutto in Argentina e in Cile, costringendo all’esilio le migliori menti dei loro Paesi. Anche il Brasile e l’Uruguay hanno conosciuto dittature militari, sia pure non sanguinarie come quelle argentina e cilena. In campo politico/religioso, in sud America è nata la “teologia della liberazione”, aspramente contestata e ostacolata dalla chiesa romana e soprattutto dal papa polacco. Famosa l’immagine televisiva che riprende Vojtyla in viaggio in Nicaragua mentre rimprovera a brutto muso e a indice puntato, quasi minacciandolo, un uomo sorridente inginocchiato davanti a lui. Quell’uomo è un prete, si chiama Ernesto Cardenal Martinez, è uno dei più convinti teorici e interpreti della teologia marxista e di lì a qualche tempo sarà sospeso a divinis… L’interesse verso l’America latina è andato scemando negli ultimi decenni del secolo scorso, con una nuova fiammata all’inizio del nostro secolo, favorita dai governi socialisti di Chavez e di Evo Morales in Venezuela e in Bolivia. Pur nell’appiattimento modaiolo dei tempi, esistono ancora viaggiatori attenti dell’America latina, turisti “non per caso”, che aprono gli occhi e la mente nei loro viaggi e descrivono realtà e modelli di vita interessanti e quasi sconosciuti agli europei. E’ il caso di Marco Provera, avvocato torinese trapiantato ad Avellino per motivi familiari, che ha dato alle stampe un saggio breve ma ricco di storie e di osservazioni interessanti: “Istantanee di un quartiere: le maestre del Borro” (edizioni Oédipus). Provera viene da quella buona borghesia piemontese, civile, interessata al sociale e alla politica come servizio, da cui sono venuti pure Piero Gobetti, Luigi Einaudi e suo figlio Giulio, fondatore della omonima casa editrice che ha sprovincializzato l’Italia letteraria e culturale facendole conoscere il meglio della saggistica storica e politica dell’Europa. Provera, viaggiatore per passione, prima di partire per il Sudamerica ha fatto full-immersion di lingua spagnola, in modo da poter conversare direttamente con i suoi interlocutori (d’altronde la moglie Teresa, che sempre l’accompagna nei viaggi, è una insegnante di lingue). L’esperienza descritta nel libro risale al 2008 e si svolge a Montevideo, capitale dell’Uruguay, in un barrio (quartiere) degradato e povero, il Borro. In un saggio precedente Provera aveva analizzato le analogie esistenti fra la legge Coppino (piemontese pure lui, di Asti), prima legge scolastica dell’Italia unita, e la riforma scolastica uruguaiana di Josè Pedro Varela. Evidentemente l’Uruguay è il Paese latino preferito dal nostro avvocato, che apre il suo libro dichiarando di non essere un sociologo ma soltanto un osservatore, forte della sua passione (non soltanto giuridica) e della volontà di osservare le cose con animo coinvolto ma obiettivo. Provera inserisce le sua analisi nei grandi temi della globalizzazione liberista dell’economia e dello sviluppo sostenibile (non a caso cita spesso Amartya Sen e il suo diverso modello di sviluppo). Sceglie un quartiere povero per le sue indagini allo scopo di riflettere sulle differenze fra i “normali” e gli ultimi, i marginali, e porta avanti la sua inchiesta soprattutto mediante interviste agli abitanti del barrio (in particolare operatori sociali e maestre elementari) sulla loro stessa percezione del quartiere, anche in rapporto agli altri abitanti della città. Il barrio Borro, pur sconsigliato dai “normali” per le sue condizioni di marginalità, non è una favela brasiliana. L’Uruguay ha una tradizione di apparato amministrativo più efficiente di quelli degli altri Paesi sudamericani, i quartieri poveri non sono sempre in mano alla delinquenza. Nel barrio Borro opera “l’Obra Ecumenica”, un’organizzazione fondata da rappresentanti delle chiese evangeliche che funge da supporto scolastico e come interlocutore di istituzioni pubbliche. La formazione professionale è rivolta anche e soprattutto alle donne del quartiere, giovani e meno giovani, che così trovano nell’obra una possibilità di emancipazione e di mobilità sociale. Dopo aver parlato delle difficoltà che incontrano i giovani a uscire dal ghetto e a sfuggire alla devianza, l’autore si concentra, giustamente, sull’istruzione. La scuola uruguaiana, decisamente pubblica, presenta forti carenze. A tali carenze cercano di rimediare le maestre del Borro, la cui opera e dedizione all’educazione dei ragazzi sono simili a quelle dei nostri maestri di strada. Provera riporta lunghe conversazioni avute con queste maestre sociali, oltre che con donne e uomini del quartiere, mettendo in rilievo la solidarietà e la condivisione dei problemi nel quartiere, senza neanche nascondere il comportamento a volte di chiusura verso gli altri quartieri. Il gran lavoro assistenziale dell’obra ecumenica e di altre ONG è spiegato da Provera in una nutrita varietà di esperienze, evidenziando come l’obra lavori senza clamori, ottenendo spesso risultati clamorosi pur disponendo di risorse economiche sicuramente limitate. Pertanto, alla luce delle difficoltà delle politiche neo-liberiste in Europa e della crisi economica, Provera conclude il suo saggio con un giudizio positivo sull’esperienza dell’obra del barrio Borro, strumento dal basso efficiente e razionale di inclusione sociale, consigliando, forse un po’ provocatoriamente, di pensare a questa modalità anche in Italia. D’altronde le situazioni disagiate di molte nostre periferie urbane e di intere zone del Mezzogiorno non sono molto dissimili da quelle osservate da Provera in Uruguay, e se è vero com’è vero che si esce dalla povertà anzitutto grazie all’istruzione pubblica (la povertà non può essere una condanna), rinforzando la scuola pubblica e valorizzando il terzo settore non cialtrone l’Italia potrebbe agevolmente tornare a essere un modello sociale (più o meno) funzionante.

L’America latina ha conosciuto un momento di grande interesse nell’opinione pubblica nel decennio 1970-80. L’Occidente ricco in quegli anni scopriva la grande letteratura sudamericana, accomunata, non sempre a ragion veduta, alla definizione di realismo magico: fra i molti, il premio nobel Gabriel Garcia Marquez recentemente scomparso, Mario Vargas Losa, Julio Cortazar, Norberto Fuentes e, con un posto d’onore, Jorge Luis Borges. Purtroppo il continente sudamericano ha subito anche gli effetti nefasti di dittature militari, che hanno ucciso decine di migliaia di giovani, di sindacalisti, soprattutto in Argentina e in Cile, costringendo all’esilio le migliori menti dei loro Paesi. Anche il Brasile e l’Uruguay hanno conosciuto dittature militari, sia pure non sanguinarie come quelle argentina e cilena. In campo politico/religioso, in sud America è nata la “teologia della liberazione”, aspramente contestata e ostacolata dalla chiesa romana e soprattutto dal papa polacco. Famosa l’immagine televisiva che riprende Vojtyla in viaggio in Nicaragua mentre rimprovera a brutto muso e a indice puntato, quasi minacciandolo, un uomo sorridente inginocchiato davanti a lui. Quell’uomo è un prete, si chiama Ernesto Cardenal Martinez, è uno dei più convinti teorici e interpreti della teologia marxista e di lì a qualche tempo sarà sospeso a divinis… L’interesse verso l’America latina è andato scemando negli ultimi decenni del secolo scorso, con una nuova fiammata all’inizio del nostro secolo, favorita dai governi socialisti di Chavez e di Evo Morales in Venezuela e in Bolivia. Pur nell’appiattimento modaiolo dei tempi, esistono ancora viaggiatori attenti dell’America latina, turisti “non per caso”, che aprono gli occhi e la mente nei loro viaggi e descrivono realtà e modelli di vita interessanti e quasi sconosciuti agli europei. E’ il caso di Marco Provera, avvocato torinese trapiantato ad Avellino per motivi familiari, che ha dato alle stampe un saggio breve ma ricco di storie e di osservazioni interessanti: “Istantanee di un quartiere: le maestre del Borro” (edizioni Oédipus). Provera viene da quella buona borghesia piemontese, civile, interessata al sociale e alla politica come servizio, da cui sono venuti pure Piero Gobetti, Luigi Einaudi e suo figlio Giulio, fondatore della omonima casa editrice che ha sprovincializzato l’Italia letteraria e culturale facendole conoscere il meglio della saggistica storica e politica dell’Europa. Provera, viaggiatore per passione, prima di partire per il Sudamerica ha fatto full-immersion di lingua spagnola, in modo da poter conversare direttamente con i suoi interlocutori (d’altronde la moglie Teresa, che sempre l’accompagna nei viaggi, è una insegnante di lingue). L’esperienza descritta nel libro risale al 2008 e si svolge a Montevideo, capitale dell’Uruguay, in un barrio (quartiere) degradato e povero, il Borro. In un saggio precedente Provera aveva analizzato le analogie esistenti fra la legge Coppino (piemontese pure lui, di Asti), prima legge scolastica dell’Italia unita, e la riforma scolastica uruguaiana di Josè Pedro Varela. Evidentemente l’Uruguay è il Paese latino preferito dal nostro avvocato, che apre il suo libro dichiarando di non essere un sociologo ma soltanto un osservatore, forte della sua passione (non soltanto giuridica) e della volontà di osservare le cose con animo coinvolto ma obiettivo. Provera inserisce le sua analisi nei grandi temi della globalizzazione liberista dell’economia e dello sviluppo sostenibile (non a caso cita spesso Amartya Sen e il suo diverso modello di sviluppo). Sceglie un quartiere povero per le sue indagini allo scopo di riflettere sulle differenze fra i “normali” e gli ultimi, i marginali, e porta avanti la sua inchiesta soprattutto mediante interviste agli abitanti del barrio (in particolare operatori sociali e maestre elementari) sulla loro stessa percezione del quartiere, anche in rapporto agli altri abitanti della città. Il barrio Borro, pur sconsigliato dai “normali” per le sue condizioni di marginalità, non è una favela brasiliana. L’Uruguay ha una tradizione di apparato amministrativo più efficiente di quelli degli altri Paesi sudamericani, i quartieri poveri non sono sempre in mano alla delinquenza. Nel barrio Borro opera “l’Obra Ecumenica”, un’organizzazione fondata da rappresentanti delle chiese evangeliche che funge da supporto scolastico e come interlocutore di istituzioni pubbliche. La formazione professionale è rivolta anche e soprattutto alle donne del quartiere, giovani e meno giovani, che così trovano nell’obra una possibilità di emancipazione e di mobilità sociale. Dopo aver parlato delle difficoltà che incontrano i giovani a uscire dal ghetto e a sfuggire alla devianza, l’autore si concentra, giustamente, sull’istruzione. La scuola uruguaiana, decisamente pubblica, presenta forti carenze. A tali carenze cercano di rimediare le maestre del Borro, la cui opera e dedizione all’educazione dei ragazzi sono simili a quelle dei nostri maestri di strada. Provera riporta lunghe conversazioni avute con queste maestre sociali, oltre che con donne e uomini del quartiere, mettendo in rilievo la solidarietà e la condivisione dei problemi nel quartiere, senza neanche nascondere il comportamento a volte di chiusura verso gli altri quartieri. Il gran lavoro assistenziale dell’obra ecumenica e di altre ONG è spiegato da Provera in una nutrita varietà di esperienze, evidenziando come l’obra lavori senza clamori, ottenendo spesso risultati clamorosi pur disponendo di risorse economiche sicuramente limitate. Pertanto, alla luce delle difficoltà delle politiche neo-liberiste in Europa e della crisi economica, Provera conclude il suo saggio con un giudizio positivo sull’esperienza dell’obra del barrio Borro, strumento dal basso efficiente e razionale di inclusione sociale, consigliando, forse un po’ provocatoriamente, di pensare a questa modalità anche in Italia. D’altronde le situazioni disagiate di molte nostre periferie urbane e di intere zone del Mezzogiorno non sono molto dissimili da quelle osservate da Provera in Uruguay, e se è vero com’è vero che si esce dalla povertà anzitutto grazie all’istruzione pubblica (la povertà non può essere una condanna), rinforzando la scuola pubblica e valorizzando il terzo settore non cialtrone l’Italia potrebbe agevolmente tornare a essere un modello sociale (più o meno) funzionante.