Dopo aver preso parte in questi giorni ai Ritratti di Poesia presso il Tempio di Adriano, a Roma, la prossima settimana Gianni Montieri presenterà a Napoli il suo volume di poesie, Avremo cura, in tre incontri pomeridiani consecutivi, con gli interventi di Francesco Filia, Marco Aragno , Carmen Gallo, Antonella Cilento.

Dopo aver preso parte in questi giorni ai Ritratti di Poesia presso il Tempio di Adriano, a Roma, la prossima settimana Gianni Montieri presenterà a Napoli il suo volume di poesie, Avremo cura, in tre incontri pomeridiani consecutivi, con gli interventi di Francesco Filia, Marco Aragno , Carmen Gallo, Antonella Cilento.

Qui di seguito gli appuntamenti napoletani:

Giugliano – Istituto F.lli Maristi, in collaborazione con Associazione Culturale Minerva – Via f.lli Maristi, 2 – Martedì 10 febbraio ore 18,00. Con Marco Aragno e Francesco Filia

Napoli – Libreria Ubik – Via Benedetto Croce, 28 – Mercoledì 11 febbraio ore 18,00. Con Carmen Gallo e Francesco Filia

Napoli – Libreria Healthy – Via Merliani, 118 – Giovedì 12 febbraio ore 18,30. Con Antonella Cilento

Incontri di poesia a Napoli: – Gianni Montieri , Avremo cura, ed.Zona Contemporanea

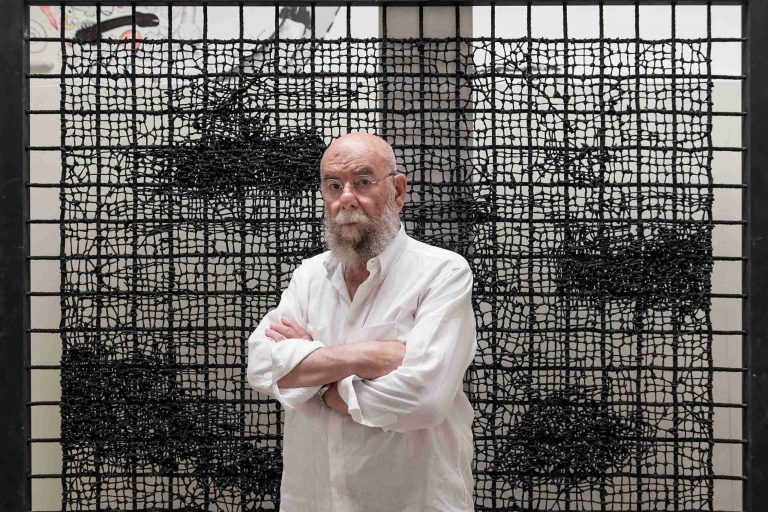

Gianni Montieri – Avremo cura – Zona edizioni 2014

Di nuovo il futuro nel titolo di un libro di Gianni Montieri, dopo Futuro semplice, Avremo cura (Zona edizioni, 2014) e qui il senso del futuro viene esplicitato nella sua dimensione più propria, del proiettarsi della vita oltre se stessa, oltre un passato di sofferenza o di sogni infranti. Proiettarsi in un nuovo inizio, in una rinascita che comincia con una promessa, che ognuno può fare a se stesso e anche alla persona amata, di non perdersi più, di raccogliere ciò che è importante, essenziale e portarlo con sé custodendolo, facendone la ragione della propria vita (e mi trovi, scampato a calli e ponti / al primo freddo, al mio passato).

Questa promessa può essere realizzata, come fa notare Vincenzo Frungillo nel bugiardino, solo attraverso l’attenzione verso le cose, verso i gesti minimi, verso i barlumi rari dell’esistenza.

L’attenzione in fondo non è altro che una preghiera, la preghiera al dio dei dettagli, a ciò che trasforma l’indistinto scorrere dei giorni e delle cose in qualcosa di irripetibile, di necessario alla nostra vita (pare la felicità / questa cosa che viene lentamente / insieme a un tizio in bicicletta rossa / al fiume appena scuro, all’umidità). E a tal fine è significativo che il paesaggio, i luoghi in cui si muovono e da cui nascono i singoli testi del libro, sono paesaggi urbani, città, Milano in particolare, Venezia, Marghera, Berlino, Parigi, San Paolo, luoghi in cui, con la sola eccezione di Venezia città dell’amore e della bellezza, di norma prevale la fretta, l’anonimato delle stazioni, la solitudine più avvilente, ma forse proprio quest’anonimato solitario permette di riconoscere il bello dove in apparenza non c’è, in un angolo nascosto di una strada in un pomeriggio d’estate, in un riflesso di un finestrino, in un vagone della metro, persino nell’orrore di una favela. E poi – altro capitolo, che prende l’intera seconda parte del libro – c’è il sud, l’hinterland napoletano, luogo di devastazione e morte, ma anche di ricordi ancestrali e affetti elementari e per questo ancora più radicati, che reclama un perché anche a distanza di anni, anche se il protagonista di quei ricordi vive a centinaia di chilometri di distanza (ora vivo al nord, il dolore qui è privato / la sua mancanza che non racconto / che non dichiaro).

Il passato – con le sue bande adolescenziali, i miti dell’infanzia, i riti familiari, la noia dei pomeriggi domenicali – incombe sempre come una spada sulle nostre teste e l’unico modo per sopravvivergli è dargli giustizia, ricordare e dire ogni cosa, ogni attimo essenziale, salvarlo dall’oblio del tempo (Oppure giocando a pallone / la tecnica del battimuro / già da piccoli aspettavamo / che capitasse qualcosa / che mai capitava). L’unico modo di aver cura del mondo – anche della cronaca terribile che entra nella nostra vita attraverso la televisione, internet e a cui bisogna pur dare una risposta – e di quello che siamo stati è nella precisione dei ricordi, dei particolari.

Ed è sempre la cura che apre anche la dimensione civile della poesia di Montieri, ma forse è riduttivo chiamarla in questo modo, in quanto il confronto con la devastazione morale e materiale del meridione non nasce da una generica volontà di denuncia, ma dall’esigenza di fare i conti con la radice profonda del nostro esserci, con ciò da cui proveniamo, e che ci reclama per dare un senso, giustizia a quel che è stato, a quel che continua ad essere. La parola poetica non può tacere, ma deve dire con acutezza e precisione, senza in ogni caso enfatizzare. Da qui la scelta di un dettato piano e preciso, ma a tratti straniante, che partendo dal dettaglio minimo e marginale, dalla falla nel quotidiano, giunge al centro della ferita del nostro vivere sociale. La parola come atto di resistenza contro la normalizzazione e la banalizzazione del male, come sentinella affinché non diventi il pane quotidiano delle nostre esistenze.

È nell’aver cura, dunque, che c’è la differenza tra un’esistenza che cerca di essere autenticamente se stessa e un’altra che invece si disperde negli automatismi irriflessivi della quotidianità. In questa faticosa e però determinata ricerca si mostra in tutta la sua bellezza l’unità, sia dell’immaginario che stilistica, del libro di Montieri, infatti all’attenzione dello sguardo corrisponde l’attenzione del dettato e della parola (E mi piacciono le parole / con le parole do i nomi alle cose / allora dopo le so le cose / imparo dove metterle / dove sta la bottiglia e dove / l’attaccapanni), di un a capo, di un punto messo al posto giusto, per dirla con Babel, che solo così può trafiggere con più forza il cuore. Il cuore di chi scrive e di chi legge e mostrare la meraviglia nascosta del mondo e della parola che cerca disperatamente di dirlo e in ultimo rivelare, se possibile, il senso di una dedizione, di una vita.

A cura di Francesco Filia