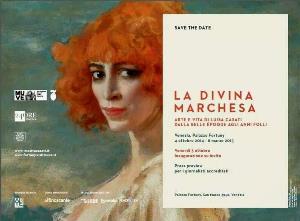

Palazzo Fortuny celebra il mito di Luisa Casati che affascinò d’Annunzio e con le sue stravaganze divenne la musa dei più grandi artisti del tempo: da Boldini a Bakst, da Marinetti a Balla, da Man Ray ad Alberto Martini, da Van Dongen a Romain e Brooks.

Palazzo Fortuny celebra il mito di Luisa Casati che affascinò d’Annunzio e con le sue stravaganze divenne la musa dei più grandi artisti del tempo: da Boldini a Bakst, da Marinetti a Balla, da Man Ray ad Alberto Martini, da Van Dongen a Romain e Brooks.

Venezia, una delle città più amate da Luisa Casati Stampa, dedica una straordinaria esposizione alla “Divina Marchesa“, come la definì Gabriele d’Annunzio e lo fa nella cangiante ed eclettica cornice di Palazzo Fortuny con la mostra dal titolo “La Divina Marchesa. Arte e vita di Luisa Casati dalla Belle Epoque agli Anni Folli”.

Luisa, nata Amman e divenuta marchesa Casati Stampa, sorprendente dandy al femminile, incarnò lo spirito autentico del Decadentismo e della Belle Epoque: eccentrica, mai banale, la sua fu una vita sopra le righe. Trasformò se stessa in opera d’arte, in una leggenda vivente, conturbante rappresentazione di modernità e avanguardia.

Ebbe fama di una strega, e di questo ne fece sempre vanto; amava la notte e, soprattutto, il bel mondo della notte, noncurante delle maldicenze degli aristocratici che non le perdonavano la sfrontatezza con cui collezionava amanti e successi mondani. Anche dopo la separazione dal nobile marito seppe rimanere in auge, forte di questa immagine nonché delle ricchezze derivanti dal suo status di ereditiera. Fu, dunque, ancora la protagonista delle feste più esclusive, eletta dai cronisti dell’epoca ” donna più elegante d’Italia”. Gabriele D’Annunzio ne fu ammaliato per anni e ne fece sua musa; Giovanni Boldini, la immortalò in un celebre ritratto esposto al Salon parigino del 1909, portando la fama della Marchesa oltre le Alpi; fu lei stessa mecenate e collezionista di tutte le opere che celebravano la sua persona, da quelle del suo “ritrattista” ufficiale Alberto Martini, icona futurista di Giacomo Balla e Umberto Boccioni, protagonista degli scatti di Adolph de Meyer e Man Ray.

Perché la Casati infatti non fu solo bizzarra ed eccessiva, spettacolare, trasformista, narcisista: la mostra ripercorre e ricostruisce la “consapevolezza artistica” dietro la sua vita, rintraccia la sua attività di collezionista e restituisce alla sua figura, ai travestimenti, alle azioni un valore di ricerca estetica, designandola come antesignana delle performance, dove il corpo con le sue espressioni è protagonista assoluto. La Divina Marchesa trasformò il suo volto in un’icona, segnato da profonde ombre nere, occhi felini con pupille dilatate dalla belladonna, le labbra scarlatte, capelli come fiamme.

Lo stile di vita eccessivo si rivelò, tuttavia, fatale per le sue finanze; dilapidò l’intera fortuna in eccessi e morì a Londra nel 1957 in uno stato di indigenza ma ancora vicina a quel mondo e all’arte; Augustus Edwin John, che più volte la ritrasse, la aiutò nel suo rifugio londinese dove visse anche grazie all’aiuto di amici e sostenitori, collezionati anch’essi nell’arco della sua sfolgorante vita.