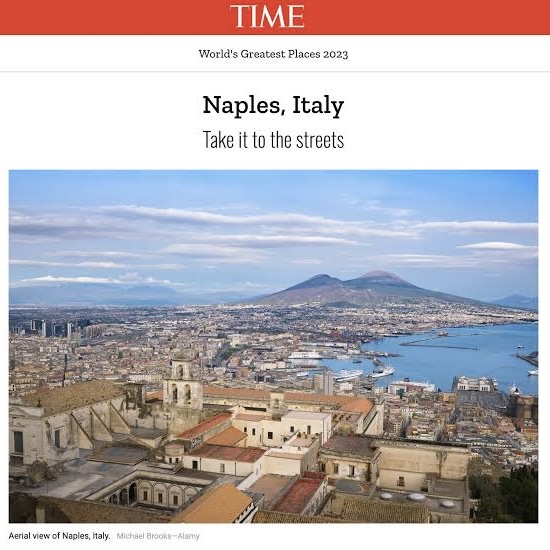

Blow up è il nome dell’esposizione al Museo Pignatelli, nella Casa della Fotografia, di immagini di Napoli nel decennio 1980 – 1990. n italiano si traduce con il significato di “ingrandimento”, ma anche “esplosione”, Blow up è anche il titolo di un famoso film del 1966, diretto da Michelangelo Antonioni, vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes nel 1967, in cui il protagonista, un affascinante fotografo di moda londinese, riprende con degli scatti una coppia di amanti in un parco e, insospettito poi dalla richiesta insistente di lei di riavere indietro il rullino di foto, riesce a dargliene uno vecchio e ingrandisce le fotografie scattate alla coppia. Trova degli indizi di un assassinio, ritorna sul luogo del delitto e scopre il cadavere dell’amante. Ma appena torna nel suo studio il rullino incriminato è sparito, così come il cadavere, quando va a controllare nuovamente nel parco. Il protagonista pensa dunque di aver immaginato ogni cosa: è in quel momento che la fotografia, che per un breve lasso di tempo era diventata un mezzo di documentazione, torna nella sua “finzione”. È lo stesso concetto che si ripete nella mostra al Museo Pignatelli, i fotografi degli anni ’80-’90 si allontanano dal reportage socialmente impegnato degli anni ’70 e iniziano a prediligere una nuova funzione di ricerca formale e non solo documentaria dell’arte.

Blow up è il nome dell’esposizione al Museo Pignatelli, nella Casa della Fotografia, di immagini di Napoli nel decennio 1980 – 1990. n italiano si traduce con il significato di “ingrandimento”, ma anche “esplosione”, Blow up è anche il titolo di un famoso film del 1966, diretto da Michelangelo Antonioni, vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes nel 1967, in cui il protagonista, un affascinante fotografo di moda londinese, riprende con degli scatti una coppia di amanti in un parco e, insospettito poi dalla richiesta insistente di lei di riavere indietro il rullino di foto, riesce a dargliene uno vecchio e ingrandisce le fotografie scattate alla coppia. Trova degli indizi di un assassinio, ritorna sul luogo del delitto e scopre il cadavere dell’amante. Ma appena torna nel suo studio il rullino incriminato è sparito, così come il cadavere, quando va a controllare nuovamente nel parco. Il protagonista pensa dunque di aver immaginato ogni cosa: è in quel momento che la fotografia, che per un breve lasso di tempo era diventata un mezzo di documentazione, torna nella sua “finzione”. È lo stesso concetto che si ripete nella mostra al Museo Pignatelli, i fotografi degli anni ’80-’90 si allontanano dal reportage socialmente impegnato degli anni ’70 e iniziano a prediligere una nuova funzione di ricerca formale e non solo documentaria dell’arte.

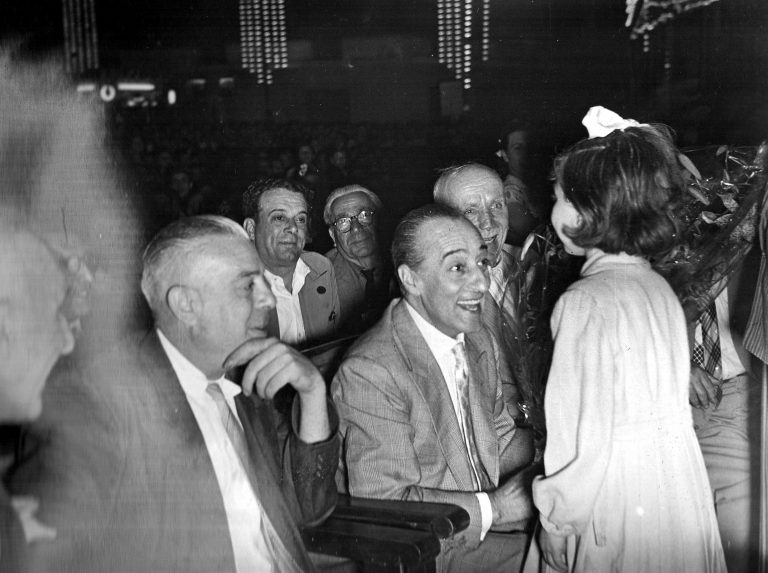

In questo periodo nascono le cinque mostre curate da Cesare De Seta con il supporto dell’Azienda Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli, che diventano una sorta di “filo conduttore” nell’esposizione Blow up. Si parte dal 1981, con la raccolta Sette fotografi per una nuova immagine, che vanta la partecipazione di artisti come Mario Cresci, Franco Fontana, Gianni Berengo Gardin, Luigi Ghirri, Mimmo Jodice, Antonia Mulas e Roberto Salbitani. L’anno successivo partecipano alla rassegna Città sul mare con porto Gabriele Basilico, Roberto Bossaglia, Lee Friedlander, Guido Guidi, Paul den Hollander, Lello Mazzacane, Claude Nori e Charles Traub. Nel 1983 Caio Garruba e Silvia Imparato raccolgono le emozionanti immagini di reportage realizzate a partire dagli anni cinquanta in Napoli d’inverno. Le fotografie rievocano momenti di forte tensione civile e di evidente impegno politico e raccontano di una condizione umana degradata, senza mai scadere però nel pietismo; possono essere inserite a pieno titolo nella stagione del neorealismo. Degne di nota le immagini dei mercati, che rievocano la cultura seicentesca della natura morta e la predilezione per il presepe del ‘700, interpretate, come scrive De Seta, con un senso caravaggesco della luce. Le ultime due mostre appartenenti a questa rassegna sono Fasti barocchi del 1984, alla quale partecipano Arnaud Claas, Joan Fontcuberta, Verena von Gagern, John Vink, Manfred Willmann, Giovanni Chiaramonte, Gianni Leone e Marialba Russo, e Cartoline da Napoli del 1985, che raccoglie fotografie della città, reinventata oltre gli stereotipi da Giovanna Borgese, Vincenzo Castella, Giuseppe Gaeta, Gilles Mora, Sergio Riccio, Enzo Sellerio, Eckhard Supp e Fulvio Ventura.

In Blow up ritroviamo gli scatti di fotografi che, come Mimmo Jodice in Vedute di Napoli (1980), hanno voluto “svuotare” consapevolmente lo spazio cittadino. Il reportage non è più, in quegli anni, la via principale per interpretare la realtà urbana; anche una tragedia come il terremoto dell’Irpinia viene sì documentata, ma con una sensibilità diversa: le immagini assumono spesso le forme dell’allusione alla tragedia, come accade nel Terrae Motus di Andy Warhol: il famoso Fate presto non è un’immagine, ma un grido, un appello. Le figure lasciano spazio al deserto e alle tracce del disagio provocato dagli eventi.

Questo nuovo approccio nasce dall’incontro, reso possibile da De Seta, degli artisti italiani del tempo con colleghi internazionali del calibro di Friedlander, Fontcuberta, Traub e Koudelka.

A questo teatro urbano deserto si oppone una realtà parallela, in cui artisti come Helmut Newton, Cindy Shermann, Thomas Ruff indagano la rappresentazione del singolo, del corpo, del ritratto per una riflessione sull’individuo. Contemporaneamente Napoli diventa centro vivo della scena artistica italiana, e fotografi internazionali come Robert Mapplethorpe e Clegg & Guttmann vengono invitati da Lucio Amelio e Lia Rumma ad immortalare, con i loro ritratti, la classe finanziaria e l’alta società partenopea davanti a fondli fotografici posticci e inquietanti.

Ritratto e paesaggio sono, in quegli anni, inconciliabili, e la fotografia ragiona sulle due entità separatamente.

Blow up fa parte del progetto Costellazione ’80, un modello di archivio virtuale dell’arte del decennio 1980-1990, accessibile da postazioni multimediali presenti nei luoghi che ospitano le collezioni. Insieme all’esposizione del Museo Pignatelli, partecipano al progetto Rewind. Arte a Napoli 1980-1990 a Castel Sant’Elmo, le sezioni di arte contemporanea del Museo di Capodimonte e del Museo Madre, la collezione Terrae Motus della Reggia di Caserta e l’Accademia di Belle Arti di Napoli con Arte in accademia a Napoli 1980-90.

Informazioni evento:

Museo Pignatelli Città: Napoli Indirizzo:Riviera di Chiaia, 200

Data Inizio: 20 dicembre 2014 Data Fine: 08 febbraio 2015 Costo del biglietto: € 2,00 Prenotazione:Nessuna Luogo: Napoli, Museo Pignatelli Orario: 10.00-14.00; martedì chiuso Telefono: 081669675 E-mail: sspsae-na.pignatelli@beniculturali.it