‘A gnòra, ‘a sòcra, ovvero la SUOCERA.

Nel primo caso, ‘a gnòra (dal latino seniore-m), ovvero la madre della sposa, quindi la suocera del marito. Nel secondo caso, ‘a sòcra (dal latino classico socrus, passato al latino del volgo socra-m), quindi la madre dello sposo, ovvero la suocera di lei.

Dei due termini ne è piena la letteratura napoletana, soprattutto quella barocca del ‘600 e si narrano vicende più o meno grottesche. Spaccati di vita familiare che ci riportano a tradizioni, credenze, superstizioni, all’uso di oggetti che oramai sono scomparsi tra le mura domestiche ed a pratiche che poi, in alcuni casi, si son tramandate sino ai giorni nostri o che si son trasformate in usanze diverse.

Come non citare le raccomandazione di Madamma Berta?

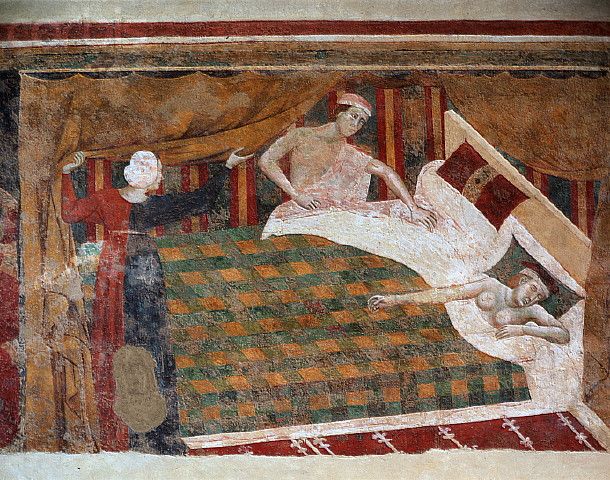

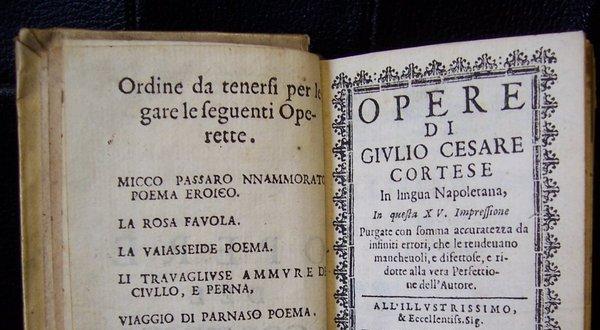

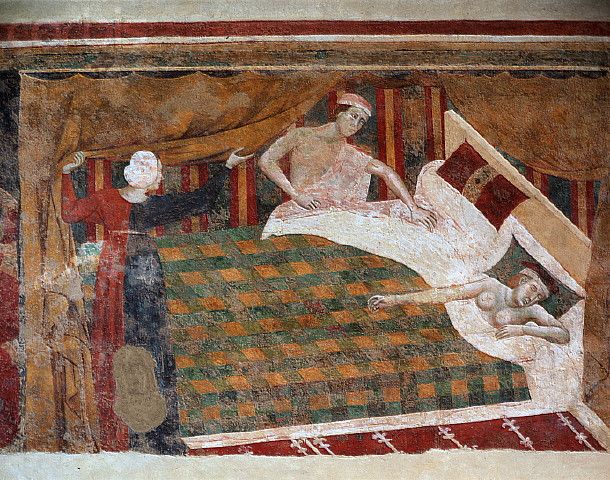

Nel primo canto della VAIASSEIDE, opera barocca in lingua napoletana edita nel 1612 e scritta dal grande Giulio Cesare Cortese (di cui questo anno decorrono i 400 anni dalla sua morte), si racconta il matrimonio tra la vaiassa Renza ed il suo amato Menechiello (cuoco alla locanda di Zoccola). In particolare, la scena dopo la prima notte, allorquando bisognava dimostrare la “prova” dell’onore (la verginità di Renza, seppur oramai quarantenne) alla suocera ed al parentato:

“Mostraro la cammisa allegramente

Quanno po’ venette lo parentato,

Che pareva na vesta de vattente,

Tanto che ne remmase conzolato,

Vedenno tanto nore a lo parente

Che nullo se l’avette maie penzato,

E se ne jero alliegre: ma restaro

Le ssogre, ch’accossì le conzigliaro.”

Si noti la crudezza espressiva tipica del barocco. Il Cortese ci racconta della camicia da notte di Renza intrinseca di sangue e la paragona al saio di un flagellante (pareva na vesta de vattente) e lo stupore dei parenti nel notare come una donna oramai in età matura si fosse “conservata” così illibata (che nullo se l’avette maie penzato).

Ma ancora più interessante è il seguito, laddove Madamma Berta (‘a socra di Renza e madre di Menechiello) da alcuni consigli alla novella sposina:

“Mo che me l’allecordo, e non me ‘ncresce,

Te dico, figlia mia, tu no’ scopare

La casa toia quanno marìteto esce,

E non volere ‘n tierzo manco fare

Lo lietto, né pigliare maie lo pesce

Pe la capo, e se te vuoie sfommecare

Ietta lo fuoco fora la fenesta,

Ca nullo male agurio po’ nce resta.”

Qui si gioca sui doppi sensi e sulle metafore in cui ‘a socra invita alla fedeltà verso il marito (tu no’ scopare la casa toia quanno marìteto esce) e continua:

“A lo lèparo falle na vasata,

Se no lo ninno ha la vocca spaccata.

E caccialo tre vote quanno è nato

A la fenesta, ca sarrà quïeto

La sera; e tu lo chiamma: – Sbregognato -,

No’ lo chiamma’ pe nomme, te lo beto,

Ca da ianare non sarrà guastato.

A la cònola ‘mpizza de segreto

Le fuerfece, e po’ miette a la fenesta

Vallarïana, e statte sempre ‘n festa.”

Nei versi che seguono, ‘a socra raccomanda Renza nell’applicare una serie di superstizioni legate al futuro figlio:

A lo lèparo falle na vasata = dai un bacio ad una lepre altrimenti al bimbo verrà la bocca “spaccata” ovvero il labbro leporino, per l’appunto;

No’ lo chiamma’ pe nomme, te lo beto, ca da ianare non sarà guastato = non chiamarlo per nome, te lo vieto che dalle streghe non sarà affatturato e non crescerà deforme;

A la cònola ‘mpizza de segreto le fuerfece… = Alla culla nascondi un paio di forbici…e metti sulla finestra della valeriana e sii sempre allegra.

“A criature no’ lo fa’ vasare,

Ca po’ non parla, ed a lo pegnatiello

Fa’ che veva, ca priesto sa parlare;

E se fosse no poco vavosiello

Da quarche schiavo tu lo fa’ vasare,

E faccia mpumma a quarche campaniello:

Chello che l’è ‘mprommiso falle avere,

Se no sempre lo vide po’ cadere”.

Le credenze e le raccomandazioni continuano anche in queste altre ottave e Madamma Berta avvisa di non far baciare il bimbo da altri bambini perché potrebbero “rubargli” la parola. Interessantissimo invece è il rituale del “campaniello” perché a quei tempi, era consuetudine che i frati questuanti girassero per le case a raccoglier elemosine (storia ricordata anche da Totò nel film “Il monaco di Monza“) e portavano con loro una campanella d’ottone che serviva per farsi annunciare. Le mamme di neonati, dopo aver inserito la monetina nella cassettina, facevano bere qualche sorsetto d’acqua (a volte benedetta dagli stessi frati) direttamente dal “campaniello” (E faccia mpumma a quarche campaniello, dove mpumma sta per un attuale “brumma brumma“, ovvero il modo con cui i bimbi chiedono di bere) così avrebbero ben presto parlato ed in modo corretto.

E per concludere, Bbòna maretata, né socra né cainata, ovvero il proverbio che da il titolo all’articolo (che non fa parte della “Vaiasseide”), sta a significare che un buon matrimonio è senza la suocera (di lei) e senza le cognate.

Evviva il barocco letterario napoletano.