Adesso le mamme e le maestre non potranno più fare la ramanzina a tutti quei ragazzi che parlano in napoletano accusandoli di parlare in dialetto perchè il napoletano è stato definitivamente riconosciuto dall’Unesco come lingua e in quanto tale “un patrimonio da proteggere”.

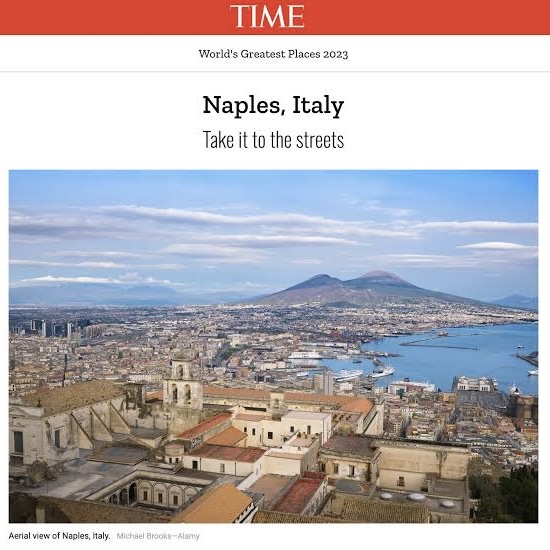

Il napoletano pare essere il dialetto ed oggi la lingua più parlata – seconda solo alla lingua ufficiale, l’italiano – diffusa oltre che in tutto il sud Italia anche in Lombardia, Abruzzo, Molise, Lazio e in molte zone del resto d’Italia a seguito dell’emigrazione di tanti cittadini campani. Già ai tempi del Regno delle Due Sicilie l’unica vera lingua che esisteva era il napoletano, la cosiddetta lingua al di qua del faro di Messina mentre il siciliano era la lingua conosciuta e parlata solo al di là del faro di Messina ossia solo in Sicilia.[divider]

Ma nonostante l’antica tradizione storica che l’accompagna, le numerose e sempreverdi canzoni tradizionali e l’intramontabile opera di scrittori e compositori, il napoletano negli ultimi anni si è “involgarito”. Lo slang giovanile, le incursioni delle lingue straniere e la costante sudditanza all’italiano che non ne hanno permesso nè la valorizzazione nè un reale insegnamento hanno reso il napoletano un esempio di mescolanza e contaminazione che ne ha minato le fondamenta.

Ed è qui che gioca il suo ruolo l’Unesco. Dopo il disegno di legge d’iniziativa provinciale dal titolo “Tutela e valorizzazione della lingua napoletana” promosso dal Consiglio Regionale campano nel 2008, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, definendo il napoletano una lingua, ha deciso di salvaguardarlo e proteggerlo in quanto “patrimonio da tutelare non solo per l’Italia ma per il mondo intero”.[divider]

Unica voce fuori dal coro – ma in fondo neanche tanto – è quella del giornalista de Il Mattino Pietro Treccagnoli che nella sua rubrica “L’Arcinapoletano” scrive che il napoletano è un dialetto e non è una lingua e “bisogna ammetterlo senza falsi orgogli e senza imbarazzate rassegnazioni”. Ne spiega il motivo: “è un dialetto per un motivo semplice semplice: manca la standardizzazione. Mettiamo da parte i modi barbari in cui si scrive in napoletano nelle Rete. A ficcare il naso in Facebook e in tutto il resto sembra di leggere il basco o una lingua fatta di codici fiscali senza vocali e tutta consonanti, altro che la suadente parlata che risuona nel golfo della sirena Partenope. Ma neanche i grandi maestri si sono messi d’accordo su piccolezze” e continua dicendo che “Napoli non ha mai avuto una sua Accademia della Crusca, istituzionalmente riconosciuta. Non esiste un manuale di grammatica degno di questo nome. Pensate che uno dei più noti è stato scritto, molti anni fa, da Aurelio Fierro, grandissimo cantante, ma che non poteva vantare titoli e competenze da filologo. Una cosa è “Guaglione”, “‘A pizza” o “Nanassa”, un’altra lo studio comparato di testi, la costruzione di una fonetica aderente ai suoni e tutto quanto è necessario per dare norme univoche”. Ma proprio perchè così mobile, elastico e plasmabile oltre che evidentemente plasmato dalla vulgata di chiunque il napoletano ha il vantaggio di potersi trasformare “ed essere sempre aderente al suo tempo, con una sua straordinaria sinteticità descrittiva, una flessibilità maestosa, una felicità espressiva che intreccia ironia e rigore, sacro e profano, sangue e anima”.

Ma poi in fondo, sottolinea Treccagnoli, che ce ne importa se è un dialetto o una lingua? “L’importante è la sua vitalità. Continuiamo a parlarlo e a cantarlo, soddisfatti che il napoletano esiste, ma il padano no, né scritto, né parlato, men che meno cantato”. Stu guaglione tiene proprio ragione!!!

Il napoletano pare essere il dialetto ed oggi la lingua più parlata – seconda solo alla lingua ufficiale, l’italiano – diffusa oltre che in tutto il sud Italia anche in Lombardia, Abruzzo, Molise, Lazio e in molte zone del resto d’Italia a seguito dell’emigrazione di tanti cittadini campani. Già ai tempi del Regno delle Due Sicilie l’unica vera lingua che esisteva era il napoletano, la cosiddetta lingua al di qua del faro di Messina mentre il siciliano era la lingua conosciuta e parlata solo al di là del faro di Messina ossia solo in Sicilia.[divider]

Ma nonostante l’antica tradizione storica che l’accompagna, le numerose e sempreverdi canzoni tradizionali e l’intramontabile opera di scrittori e compositori, il napoletano negli ultimi anni si è “involgarito”. Lo slang giovanile, le incursioni delle lingue straniere e la costante sudditanza all’italiano che non ne hanno permesso nè la valorizzazione nè un reale insegnamento hanno reso il napoletano un esempio di mescolanza e contaminazione che ne ha minato le fondamenta.

Ed è qui che gioca il suo ruolo l’Unesco. Dopo il disegno di legge d’iniziativa provinciale dal titolo “Tutela e valorizzazione della lingua napoletana” promosso dal Consiglio Regionale campano nel 2008, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, definendo il napoletano una lingua, ha deciso di salvaguardarlo e proteggerlo in quanto “patrimonio da tutelare non solo per l’Italia ma per il mondo intero”.[divider]

Unica voce fuori dal coro – ma in fondo neanche tanto – è quella del giornalista de Il Mattino Pietro Treccagnoli che nella sua rubrica “L’Arcinapoletano” scrive che il napoletano è un dialetto e non è una lingua e “bisogna ammetterlo senza falsi orgogli e senza imbarazzate rassegnazioni”. Ne spiega il motivo: “è un dialetto per un motivo semplice semplice: manca la standardizzazione. Mettiamo da parte i modi barbari in cui si scrive in napoletano nelle Rete. A ficcare il naso in Facebook e in tutto il resto sembra di leggere il basco o una lingua fatta di codici fiscali senza vocali e tutta consonanti, altro che la suadente parlata che risuona nel golfo della sirena Partenope. Ma neanche i grandi maestri si sono messi d’accordo su piccolezze” e continua dicendo che “Napoli non ha mai avuto una sua Accademia della Crusca, istituzionalmente riconosciuta. Non esiste un manuale di grammatica degno di questo nome. Pensate che uno dei più noti è stato scritto, molti anni fa, da Aurelio Fierro, grandissimo cantante, ma che non poteva vantare titoli e competenze da filologo. Una cosa è “Guaglione”, “‘A pizza” o “Nanassa”, un’altra lo studio comparato di testi, la costruzione di una fonetica aderente ai suoni e tutto quanto è necessario per dare norme univoche”. Ma proprio perchè così mobile, elastico e plasmabile oltre che evidentemente plasmato dalla vulgata di chiunque il napoletano ha il vantaggio di potersi trasformare “ed essere sempre aderente al suo tempo, con una sua straordinaria sinteticità descrittiva, una flessibilità maestosa, una felicità espressiva che intreccia ironia e rigore, sacro e profano, sangue e anima”.

Ma poi in fondo, sottolinea Treccagnoli, che ce ne importa se è un dialetto o una lingua? “L’importante è la sua vitalità. Continuiamo a parlarlo e a cantarlo, soddisfatti che il napoletano esiste, ma il padano no, né scritto, né parlato, men che meno cantato”. Stu guaglione tiene proprio ragione!!!

[divider]

Se vuoi ascoltare l’articolo letto dalle nostre redattrici clicca qui